インドネシア産紙製品のアンケート

インドネシアで操業する製紙企業グループのアジア・パルプ・アンド・ペーパー(APP)社。2013年の森林保護方針(FCP)以降もAPPと地元住民の土地をめぐる紛争に終わりが見えてきません。大規模な森林伐採、泥炭地の排水、深刻な森林火災ばかりか、地域住民や先住 民コミュニティからの土地を奪う土地紛争もまた、両社が依然として、解決を先送りしている重大な問題です。

JATANはAPP、APRILのコピー用紙や衛生用紙について、とくにそのパルプ原料の調達のあり方に深い懸念を抱いています。今般、製品の輸入受入から店頭やネット通販などをふくめたサプライチェーンに関わっている企業81社にアンケート調査をおこないました。

コピー(PPC)用紙やチラシなどの印刷・情報用紙、トイレットペーパーやティッシュペーパーなどの衛生用紙の物流関係、販売小売に関わる業界大手81社を選ばせていただき、ウェブアンケートを使って2024年11月7日~12月2日の期間に実施しました。

以下に、アンケート結果についてまとめさせていただき、JATANとしてのコメントを述べさせていただきます。

インドネシア産紙製品に関するアンケート調査(2024)

——————————————–

【質問1】現在、インドネシア産の紙製品(インドネシアで製造され、製品として日本へ輸入されたもの)を取り扱っていますか?(小売業の場合、プライベートブランド(PB) 商品に限らず、取り扱っているすべての商品を対象としてご回答ください。)

- 取り扱っている →【質問2】と【質問3】にご回答ください。

- 過去に取り扱っていたが、すでに停止した

- 取り扱っていない

- わからない

【質問2】インドネシア産の紙製品について、具体的にはどのような製品を取り扱っていますか?

- 情報・印刷用紙(コピー用紙等)

- 衛生用紙(ティッシュペーパー・トイレットペーパー等)

- その他:

【質問3】インドネシア産の紙製品を取り扱う理由を教えてください。(複数回答可)

- 自社の方針に合致しているため

- 高品質であるため

- 経済性に優れているため

- 森林認証を取得した製品であるため

- その他:

【質問4】サプライヤーリストを作成・公表されていますか?

- 作成し、公表している(「その他」の欄にURLを貼り付けてください。)

- 作成したが、公表していない

- 作成していない

- その他:

【質問5】紙製品に適用される調達方針等を作成・公表されていますか?

- 作成し、公表している(「その他」の欄にURLを貼り付けてください。)

- 作成したが、公表していない

- 作成していない

- その他:

【質問6】調達方針等の中に、NDPE(森林破壊ゼロ、泥炭地破壊ゼロ、搾取ゼロ)方針に関連する以下の内容が明記されているものを選択してください(複数回答可)

- 森林破壊ゼロ

- 泥炭地開発ゼロ

- 先住民族・地域住民の権利尊重

- いずれも明記されていない

【質問7】調達方針を実現するために、期限付きの実施計画を作成されていますか?

- 期限付きの実施計画を作成している(「その他」にURLを貼り付けてください。)

- 実施計画はあるが、期限を設定していない

- 作成していない

- その他:

【質問8】サプライヤーが貴社の調達方針に合致していない場合、是正措置の要求や取引の停止といった対策を講じるための規定をお持ちですか?

- 規定があり、公表している(「その他」にURLを貼り付けてください。)

- 規定はあるが、公表していない

- 規定はない

その他、コメント等ございましたらご記入ください。アンケートは以上で終了です。ご協力いただきありがとうございました。

——————————————–

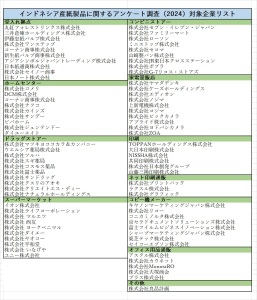

アンケート対象企業リスト

回答のあった企業(8社)

- 山藤三陽印刷株式会社

- 日本ノート株式会社

- アジアシンボルジャパントレーディング株式会社

- イオン株式会社

- 株式会社JR東日本クロスステーション

- TOPPANホールディングス株式会社

- 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

- アスクル株式会社

講評

アジアシンボルジャパントレーディング(Asia Symbol Japan Trading)株式会社は、ロイヤル・ゴールデン・イーグル(RGE)グループ傘下のメンバー企業であり、APRIL社の「2018年に販売拠点として日本法人化」された会社です。同社の「持続可能性ポリシー」や「原料木材調達ポリシー」がホームページに掲載されています。なお、本体のAPRIL社のホームページでは日本語版も用意されており、「持続可能性に関する方針」も提供されています。また、APRIL社の木材サプライヤーリスト(LIST OF APRIL’S FIBER SUPPLY SOURCES)も閲覧できます(英語)。こうした「方針」でも謳われているとおり、【質問6】にあるNDPE(森林破壊ゼロ、泥炭地破壊ゼロ、搾取ゼロ)方針を調達方針で謳っていると回答しています。

日本ノートは、「キョクトウ(KYOKUTO)とアピカ(APICA)の2つのブランドが統合してできた」、学習帳や文具を製造、販売する会社で、プラス株式会社のグループ傘下にあります。「TRUTONE」というコピー用紙が同社のネット通販サイトやホームセンター各所の店頭で売られていますが、この製品はAPP社でつくられています。【質問3】には「経済性に優れているため」と回答されています。

FSC認証紙の使用を積極的に進めている山藤三陽印刷株式会社は、【質問2】インドネシア産の紙製品について「過去に取り扱っていたが、すでに停止した」と回答しています。

業界の中でも先進的な「持続可能な用紙調達に関する基本方針」を掲げ、「生態系・生物多様性や地域住民の人権に配慮した調達」をおこなっているという富士フイルムビジネスイノベーションは、「インドネシアの用紙サプライヤーとの取引は2011年に停止」と回答しています。

「紙・パルプ・木材に関する調達方針」を掲げる総合スーパーのイオンは、「PB[自主企画商品]に関しては、インドネシア産の紙製品を使用しておりませんが、NB[メーカーが全国展開している商品ブランド]に関しては現状取り扱いの有無が厳密には不明で確認が必要となります」([ ]内の註はJATAN)とコメントしています。

アスクルはインドネシア産の印刷・情報用紙、衛生用紙をいずれも扱っていると回答し、その理由として【質問3】にある四つの項目すべてを挙げています。調達方針の質問には「紙製品に関する調達方針」を示しています。なお、JATANでは過去にAPP製コピー用紙の取り扱い停止を求めてアスクルと会合をふくめたコミュニケーションをおこなってきました。当時の代表取締役の名前による回答はいまでも閲覧できます。

TOPPANホールディングスはインドネシア産製品を「取り扱っていない」とし、【質問6】にあるNDPE方針を「調達方針」に明記と回答しています。また、【質問8】にあるサプライヤーに対する是正措置の要求や取引の停止といった対策規定の有無については、「サステナビリティレポート2024」を挙げています。

株式会社JR東日本クロスステーションについては、フォーム形式による回答ではなく、返答メールの中で「弊社においては、FSC(森林管理協議会)による認証製品を購入しておりますがいただいたご意見も踏まえ、引き続き適切に対処して参ります」と述べています。

たいへん残念ながら回答はわずか8社にとどまり(回収率9.9%)、低さの理由については次回に向けて内部で検証したいと考えています。回収率の低さの要因として現在のところ、担当者アクセスの情報不足(初めてのアンケート依頼だったため担当部署・担当者の情報が少なかった)といった問題点のほかに、インドネシアにおける製紙産業が引き起こしているさまざまな問題、あるいは、そもそもインドネシア産の紙製品の自社受入れの有無についてさえ、大きなシェアをもつ日本の市場でも意外なほど認識が広がっていないという課題もあったのではないかと推察しています。

回答をいただいた8社については、企業の担当者さまにはあらためてお礼申し上げます。インドネシア産紙製品との関り方は企業間で対照的ともいえる違いがあるものの、各社いずれも、とくに原料調達のあり方に深甚な関心があることが伺えます。レベルの高い調達方針を掲げている企業にはその現場レベルでの忠実な実践をお願いいたします。

回答辞退の連絡のあった企業(10社)

- DCM株式会社

- 株式会社ツルハ

- 株式会社スギ薬局

- 株式会社クリエイトエス・ディー

- 株式会社西友

- 株式会社ヤオコー

- 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

- 株式会社ファミリーマート

- 上新電機株式会社

- 株式会社グラフィック

環境によい紙原料とは?古紙100%か、FSCミックスか?「植林100%」はあり得ない

古紙の価格が高止まりしています。約20年前と比べて、10倍以上になっている古紙もあるそうです。2008年初めに発覚した古紙偽装問題。業界ぐるみと言われた製紙業界の法令無視・コンプライアンス違反はそれまでの環境保護意識の高まりをしめす再生紙ブームに冷や水を浴びせました。「古紙を使うと環境負荷が高まる」といった製紙業界の説明に多くの人が唖然とさせられました。当時、製紙業界が偽装を正当化したもうひとつの口実が中国への古紙流出でした。中国はその後、2021年に古紙の完全輸入禁止に踏み切りました。ただ、いまでは製紙産業を発展させた東南アジアの各国に向けて日本からの古紙輸出がつづいています。一方、国内ではコロナ禍以降のデジタル化の進展などで古紙の発生量が減少しています。製紙用の木材チップを海外からの輸入に依存する日本は、古紙という資源を循環させるシステムを構築し、持続可能な形で維持させることが何よりも大切なことです。

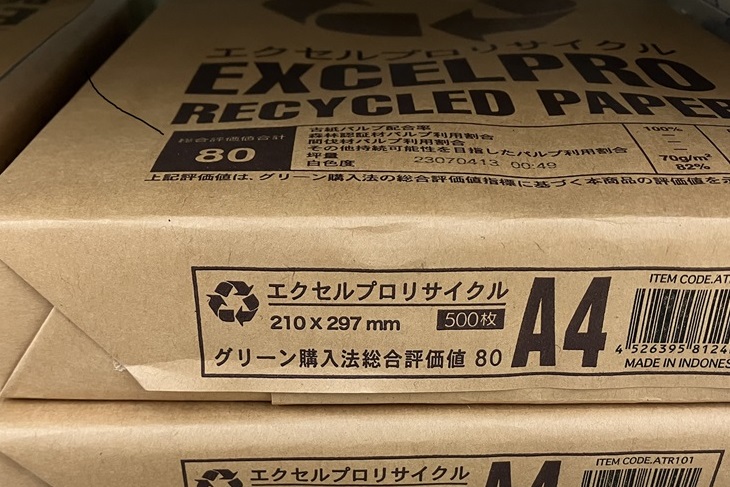

業界大手による古紙偽装を受けて、同じ2008年に環境省はグリーン購入法に基づく政府調達基準を見直し、「コピー用紙」のそれまで古紙100%だった基準を、環境に配慮したパルプ(FSC認証材や間伐材など)配合も可とする「総合評価方式」に変更をしました。

それからおよそ15年を経た2023年12月にグリーン購入法の印刷用紙の適合基準が変更され、従来の古紙パルプ配合率40%という最低保証率は撤廃されました。なお、コピー用紙の必要最低限の古紙パルプ配合率70%は維持されています。

【参考】「環境省 印刷用紙に係る判断の基準等の見直し経緯等【概要】」(抜粋)

平成21(2009)年度

- 品目分類の変更(塗⼯されていない印刷用紙、塗⼯されている印刷用紙)

- 原料パルプ(基本項目)及び⽩⾊度、 塗⼯量等(加点項目)からなる総合評価指標・総合評価値の採用

令和4(2022)年度

- 令和7年度末までの時限措置として暫定的な判断の基準の採用(古紙パルプ配合率の最低保証60%➡40%以上、総合評価値80➡70以上へ引き下げ)

令和5(2023)年度

- 古紙パルプ配合率の最低保証の撤廃

- 管理⽊材パルプの重み付けを設定(古 紙・森林認証材・間伐材等パルプとその 他の持続可能性を目指したパルプの中間 の評価)

- 総合評価値の70以上から80以上へ

2023年の古紙回収率は81.6%、利用率は66.8%でした。これらの数字に対して製紙業界はよく「世界でもトップクラス」という常套句を使います。回収率は「高いとはいえまだ増やす余地」があります。ただ、こうした水準にまで高められた古紙循環の取り組みについては1993年に発足した古紙問題市民行動ネットワーク(古紙ネット)をはじめとする消費者市民運動の存在を抜きにしては語れません。古紙ネットは古紙という市況商品の動向を超越した高い環境意識をもって広範で精力的な活動を進めてきました。

グリーン購入法のもとでは、原料が古紙100%のコピー用紙は総合評価値が80以上となるため「G法適合商品」です。インドネシア産のコピー用紙には古紙100%のラインナップもあります。ただ、その原料古紙が「市中回収」なのか「産業古紙」なのかを問う必要があります。また、かりに「市中回収」であってもそれが海外から輸入されたものであれば必ずしも「環境によい」とはいえないかもしれません。一方、「バージンパルプ100%」、「植林100%」の場合はどうでしょうか。「植林は環境によい」というイメージはとくに日本では広く定着されているようですが、製品の原料生産をもふくむ本来的なライフサイクルを考えるならば「土地の前歴」まで配慮することが重要です。アカシアやユーカリの整然と広がる単一樹種による造林地をスマトラ島やボルネオ島の低地帯でよく見かけます。もしその土地が、大量の二酸化炭素を貯めこんでいた泥炭湿地を重機でならして造成されてできたものだとしたら、これもまた「環境によい」とはいえないでしょう。このように考えると、「国内の市中回収古紙を入れて作られた再生紙こそが、循環型社会を支える『再生紙』」といえると思います。

店頭やネットで消費者個人が選択できる紙製品は衛生紙、コピー用紙、ノートなどに限られ、じつはあまり多くありません。グリーン購入法が古紙100%の基準を手放した2009年を境に、企業の環境報告書の裏表紙やコピー用紙のパッケージにFSCミックスの表示を多く目にする機会が格段に増えたように思います。最近では、このロゴマークは日常のお茶の間でも見かけるようになりました。ティッシュペーパー、そして官製年賀はがきです。日本郵便が年賀はがきにFSC認証紙を導入したのは2022年用から。国内のFSC商品の普及につとめる日本森林管理協議会にとってはまさにエポックメーキング的な出来事だったのではないでしょうか。

製品上に表示されているFSCミックスのラベルが意味するところは、少なくともその製品の木質原材料の70%はFSC認証材で残りの30%は管理木材(非認証材)であることです。「市中回収古紙(ポストコンシューマー)」とは家庭や商店街等から回収した紙、これに対して「産業古紙(プレコンシューマー)」は製紙工場等から回収した紙のことです。FSCの現在の規格では、「プレコンシューマー回収紙をFSC認証原材料やポストコンシューマー回収原材料と同等のものと分類してもよい」ことになっています。ミックス品で問題なのは30%配合されている管理木材の中身が消費者には明らかにされていないことです―「FSCには完全なトレーサビリティと透明性がないため、バイヤー企業や一般の人々が認証保持者の主張を評価することは難しい。現在、違法で持続不可能な木材がFSC認証のサプライチェーン、特にFSC ミックス 製品に入り込むことはあまりにも容易である」(Greenpeace International (2021) Destruction: Certified)。

【参考】FSC管理木材 FSCが容認しない5つの木材カテゴリー

1. 違法に伐採された木材

2. 伝統的権利、人権を侵害して伐採された木材

3. 高い保護価値を有し、その価値が施業活動によって脅かされている森林で伐採された木材

4. 天然林の転換を目的とした伐採によって搬出された木材

5. 遺伝子組み換え樹木が植えられたエリアから伐採された木材

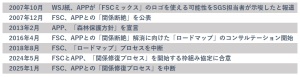

APP社とFSCの関係

APPは、国際的に高い評価を受けるグリーン証明のひとつFSCの認証を取得しようとこれまで努めてきました。多くの紆余曲折を経ながらも結局、現在まで両社の関係断絶はつづいています。

APP社は以前から、事業の一部でFSCのCoC認証(森林管理認証を受けた森林から産出された木材・紙製品を適切に管理・加工していることを認証する制度)を取得していました。2007年10月に米国の「ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)」紙は、APP社とFSCの或る認証機関(各認証を取得するための審査を請け負う企業)との過度な蜜月振りを暴露します。記事によれば、この認証機関の担当者は大規模な森林破壊の来歴を持つAPPに対し、同社の紙製品に「FSCミックス」のロゴを使用できるような示唆を与えていました。報道が広がった後、FSCはAPPがインドネシアで実施した自然林の大規模なプランテーションへの転換が、「組織とFSCとの関係に関する指針(Policy for the Association of Organizations with FSC)」に違反しているとして、APPとの関係を断絶しました。その後、APP社はそれまでに受けてきた社会的な悪評を払拭するためにさまざまな努力をつづけてきました。2013年には「森林保護方針(Forest Conservation Policy: FCP)」を宣言。そのなかで「森林破壊ゼロ(No Deforestation)」の誓約を盛り込みました。FSCは2015年8月から継続的にAPPと話し合いながらロードマップの作成を行ってきました。しかしその後、APP社に関係すると思われる複数企業による森林破壊の疑惑が表面化。2018年8月にFSCは、「組織とFSCとの関係に関する指針」のもとでAPP社との関係断絶の解消に向けたロードマップのプロセスを一時中断すると発表しました。その後、2024年5月になると、APPとFSCは、「関係修復プロセス(Remedy Process)」のための枠組みを実施することで合意しました。しかし、以前からGreenpeaceなどのNGOが指摘した、カナダの大手林業企業とAPP社のオーナーシップをめぐる疑惑で、FSCは両者のつながりを示す情報を入手したと発表。こうした市場の独占的支配が「組織とFSCとの関係に関する指針」に照らしてどう影響があるか、調査を開始しました。2025年1月、FSCはAPPとの「関係修復プロセス」の中断を公式に認めました。

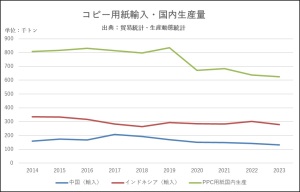

日本にやってくる海外の紙製品

日本における紙・紙製品の需要は、消費人口の減少といった構造的な要因に加え、とくに印刷・情報用紙ではオフィスにおけるペーパーレス化、メディアのデジタル化にともなって最近、急激に落ち込んでいます。しかしこうした需要不足を嗤(わら)うかのように、海外、とりわけインドネシア産のコピー用紙輸入量は確実に増えています。いまや、インドネシアを除く海外で最大の市場、日本で消費されるコピー(PPC)用紙の3割近くはインドネシア産です。

日本と中国の紙・板紙生産量と消費量

2023年の紙・板紙生産は2,200万トン、需要(消費)量は2,165万トンでした(日本製紙連合会)。中国の生産量は2022年時点で1億1,789万トン(紙業タイムス社「知っておきたい紙パの実際2024/25」)。日本と5倍以上の開きがあります。人口一人当たりの年間消費量をみると、米国の197キロに対し、中国は84キロと隔たりはかなり大きいです。ちなみに、世界平均は54キロ、日本は184キロと世界8位。日本では当たり前とされる紙消費は決して、世界標準ではありません。

膨大な紙需要をまかなう中国の製紙原料を垣間見ると、2022年で木材を原料とするパルプ(木材パルプ)が全体の38%、うち輸入が20%、国産が18%。国内生産の木材パルプは増加しており、森林資源に乏しい中国の輸入木材チップは1,850万トンに達しました。ちなみに2022年の日本の木材チップ輸入量は1,131万トンでした。2021年の輸入古紙ゼロ政策を継続させている中国での古紙パルプは原料全体の57%を占め、内訳は輸入3%、国産が54%。国内古紙が最も大きな製紙原料となっています(紙業タイムス社「紙パルプ 日本とアジア2024」)。

日本で使われるコピー用紙の4枚に1枚はインドネシアから

日本紙類輸出組合が出している「紙類及びパルプの輸出入通関実績統計年報2023年」によれば、コピー用紙の海外からの輸入は2023年に40万9千トンで前年比8%減。同年のコピー用紙の国内需要は102万9千トン(同7%減)。最大供給国はインドネシアから27万8千トン(同8%減)、中国からは13万1千トン(同9%減)でした。つまり、需要の4割を海外産が占め、海外産のうち7割近くがインドネシア産、残り3割超が中国産ということです。

インドネシア産コピー用紙の供給元ですが、ある業界紙によると、アジア・パルプ・アンド・ペーパー(APP)が日本国内のコピー紙市場で「過去15年にわたり20%以上の国内シェアを維持している」(「ペーパー・ビジネス・レビュー」2023年4月20日発行2149号)とあるので、あくまで概算ですが、インドネシア産コピー用紙の4枚に3枚はAPPです。APPは国内コピー用紙の最大手サプライヤーと思われます。そして、おそらく残りのほぼ1枚はアジア・パシフィック・リソーシズ・インターナショナル(APRIL)のコピー用紙と推察されます。

APP系列のブランド品には「エクセルプロ」「ワイドプロ」「TRUTONE」などがあります。ブランド名がなくても「高品質マルチ用紙」「白さ鮮やかコピー用紙」「印刷が映えるコピー用紙」「プレミアムホワイト」などの謳い文句があればほぼAPP社製と思っていいでしょう。通販大手アスクルのコピー用紙部門で売上トップのオリジナル商品「マルチペーパー スーパーホワイト」はAPPが製造しています。家電量販店もコピー用紙を扱っています。ヨドバシカメラなどはAPRILのトップブランド品「ペーパーワン」の特設コーナーを店頭で演出しています。

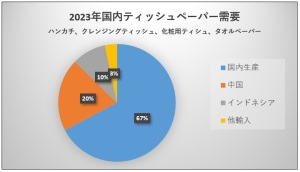

一方、衛生用紙の輸入状況はどうなっているでしょうか。「輸出入通関実績統計年報」によれば、2023年のトイレットペーパーの輸入は2万2千トンで前年比11%減。中国からは1万2千トンで同17%の減、そのほかインドネシアからは8千トン(同20%増)、ベトナムから3千トン(同36%減)。同年の国内トイレットペーパー生産量108万7千トンからみると海外産の占める割合は大きくありません。

ティッシュペーパー(ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用ティシュ、タオルペーパー)については、2023年の輸入量は、前年比14.9%増の19万542トン。輸入国別でみると、もっとも増加率が高いのがインドネシアで、2016年には2万1,595トンでしたが、2023年には5万4,715トンと7年で2倍以上になりました。中国産は11万6,506トンでした(「2024紙業タイムス年鑑」)。

ティッシュペーパーではAPPグループ傘下の日本法人のひとつユニバーサル・ペーパーが扱っている「ハロー」というブランド品を多くのドラッグストアーで見かけます。

APPの残した「負の遺産」 熾烈な土地紛争に終わりが見えない

JATANでは2001年以来、インドネシアの製紙企業へのパルプ原料調達にともなって引き起こされている人権の負の影響について、独自の現地調査ならびに現地のカウンターパートNGOとの協働を通じた情報のアップデートをはかってきました。以下ではその一部について報告します。

38あるといわれるAPP系列下のサプライヤー(パルプ原料を調達する木材企業)の全事業面積は広大な面積に及んでいます-「インドネシアでは5つの州にまたがり合計259万ヘクタール、中国では6つの省(または自治区)において合計27万ヘクタールを管理している。両地域を併せた面積は286万ヘクタールに及び、東京都の約13個分、関東地方の約9割に匹敵する面積の森林を保有している」(「ペーパー・ビジネス・レビュー」2023年4月20日発行2149号)。

APPは1984年にインドネシアのスマトラ島で操業を開始して以来、天然林の大規模な皆伐後にユーカリやアカシアのパルプ用産業植林の造成をおこなうことで熱帯林特有の生物多様性を奪い、また、泥炭湿地での重機によるカナル(運河)掘削の結果に引き起こされる乾燥化は多くの森林火災、大量の二酸化炭素放出の一大要因をつくりだしています。こうした大規模な環境改変の問題とは別に、APPのサプライヤーは、住民の農地の破壊、先住民コミュニティが慣習的に使ってきた土地の収奪といった紛争をスマトラ島の事業地周辺で引き起こしてきました。

アララ・アバディ(Arara Abadi)社はAPPのサプライヤーとしては最大の事業面積(299,975ヘクタール)をもつ植林企業です。スマトラ島の中央部リアウ州のブンカリス、シアック、パララワンふくむ5県1市にわたって操業をおこなっています。アララ・アバディ社の操業地の多くは不幸にも、ある先住民コミュニティが昔から生業の地としてきたエリアと重複しています。彼らにとってアララ・アバディ社は侵略者、簒奪にともなうの悲劇はいまなおつづいています。

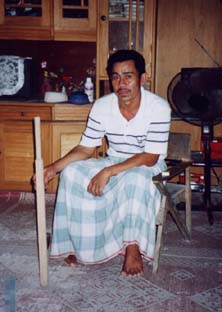

サカイ(Sakai)人は、現在のリアウ州の広大な森林生態系に広く分散して住んでいた森の民です。スマトラがオランダ統治下に置かれるはるか以前のシアック王国の時代からこの地域に先住し、移動耕作、採集、漁業、林産物の交易を営んできました。サカイ人は1970年代まで伝統的な信仰体系を維持し、今日に至るまで慣習法の多くを保持していると言われています。1990年代以降、アララ・アバディによるアカシア植林の拡大は、彼らに残された森林と土地の大部分を奪いました。政府はこれらの地域を国有林に分類し、サカイ人の土地権を認めなかったため、植林プランテーションはサカイ人の同意なしに造営され、いまなお彼らの生活に深刻な影響を与えています。プランテーションに囲い込まれたいくつかの村は土地の放棄を余儀なくされました。ただ、土地紛争はその後もたびたび発生し、国家治安部隊によって鎮圧されたケースもあります。

スルク・ボンカル

ブンカリス県ピンギル郡のスルク・ボンカル(Suluk Bongkal)と呼ばれる集落の一帯にはアララ・アバディによるアカシア植林の大規模な造成地が広がっています。2008年12月、アララ・ アバディが雇った私兵、地元の警察隊などから成る 700名規模の武装隊がこの集落を急襲しました。ヘリコプター2機も出動され、会社の植林予定地からの 退去を拒んでいたサカイ人の住宅に空からナパーム弾を投下し、およそ300の家屋を焼失させました。パニック状態になったコミュニティでは 井戸に落ちた二歳の女の子が死亡するなど数名の犠牲者が出たほか、約400名が難民化を余儀なくされました。JATANは翌年3 月にこの地を訪問しました。取材した住民たちは当時の恐怖体験を激しく訴えていました。復旧のきざしは一向に認められず、家屋や家財道具の残骸が散乱し、地域のモスクに一時的に避難していた家族のリーダーは、自分たちは「インドネシアのパレスチナ難民」だと嘆いていました。国家人権委員会(Komnas HAM)は、警察と機動隊の出動をともなう深刻な人権侵害があったと声明を出しました。この事件はまた、「女性に対する暴力国家委員会(Komnas Perempuan)」も懸念をあらわし、集落の土地権に正当性があることを主張しています。スルク・ボンカルの紛争は、1984年にアララ・アバディ社がサカイ人の先住地の領有を主張し、200の墓を破壊して以来、紛争と暴力がエスカレートしていました。

なお、APPはサカイ人の「教育の発展と伝統文化の保護を支援」して、ブンカリス県のコミュニティに対して共同住宅の建設や奨学金を提供しているなどとそのウェブで述べています。

ミナス・アサル

ミナス・バラット(Minas Barat)村は、シアック県、ミナス郡にあります。1936年以前よりサカイ人がこのミナス・バラット村の中にあるミナス・アサル(Minas Asal)集落に居住していました。村の政府が組織される以前には、クバティナン(Kebatinan)という慣習的なシステムが存在しており、リーダーはバティン(Batin/Bathin)と呼ばれていました。ラタンやダマル(沈香)、蜂蜜などの非木材林産物の採取や、自家消費用の木材伐採など森林に依存する生活を営み、キャッサバやゴムの農園も管理していました。現在に至るまで社会紛争を抱えているアララ・アバディ社がこの地にやってきたのは1996年で、林業大臣決定(743/Kpts-II/1996)を根拠とする39,240ヘクタールの地域で開発事業権を取得しました。しかし、住民によれば会社は1992年にはこの地域で二次林地域の伐採をおこっていたといいます。地域住民の土地に対する権利を会社は認めようとせず、森林に依存していた住民たちの生活は失われました。以前は非木材林産物の採取が可能でしたが、1992年にアララ社が森林伐採を始めてからはすべての森林資源に対するアクセスが制限されてしまったのです。2000年代にはいると集落と会社の従業員(警備員、広報)との間で頻繁に衝突が起こります。住民は基本的にすべての土地の返還を望んではいるものの現実的には難しいため、とりあえず500haの土地の返還を要求しました。2007年以降、住民は警察、県政府、県知事に対する抗議活動を開始します。その結果、会社は広報を通じて世帯あたり4haの土地を返還する約束をしましたが、その約束は果たされることはありませんでした。そんな中、2012年に特殊警察部隊(BRIMOB)により農園と居住地の強制収用が行われました。2014年にAPPに対して苦情を提出するも反応がなかったため現地NGOのScale Upが調停を試みました。現在までに二回ほど住民と企業の対話を提案しているがまだ実現していません。

2015年、シアック県政府によりミナス・バラットに対して慣習的な権利を認める決定文書(Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 2 tahun 2015)が発行されますが、実際には企業の態度に変化はなかったといいます。また、アララ・アバディ社から補償(Sosialisasi)として、2014年儀式の際にヤギを提供されました。過去にも学校に対する教科書の寄贈、火災をコントロールするための消化設備の提供などが断片的におこわれていますが、住民たちの生活を保障するための具体的な方針が示されたことはありません。

Wira Karya Sakti(ウィラ・カルヤ・サクティ: WKS)はスマトラのジャンビ州にAPPのサプライヤーとしては2番目に大きな293,812 ヘクタールの事業地を構える、シナール・マス直営の植林企業です。

ルブク・マンダルサ

2015年2月27日、ジャンビ州テボ県のルブク・マンダルサ(Lubuk Mandarsah)村で、インドラ・ペラーニ(Indra Pelani)という村の青年の遺体が発見されました。両脚がロープで結ばれ、口にはTシャツが押し込められて、体中に激しく殴打された痕と複数の打撲痕が残っていたといいます。JATANは前年の7月と8月にこのマンダルサ村をふくめ、APPの「森林保護方針(FCP)」がアナウンスされた後も土地紛争が絶えないジャンビ州のいくつかのコミュニティでヒアリングによる現地調査をおこないました。訪問した先々では紛争の熾烈さだけでなく、APPのビジネスのために大切な農地を収奪された農民と地域住民の深い苦悩、そして、植林地に囲まれた小さな農地を死守する彼らの強い覚悟を実感しました。亡くなった青年は視察時にいろいろと話を聞かせてもらった農民の一人でした。二十歳を少し過ぎたばかりのペラーニさんは、WKSによって奪われた土地を取り返すために闘っているグループの重要な戦力を担っていました。事件のきっかけはWKSが雇用する警備会社の社員との口論だったといいます。ただ、彼の死はただ偶発的に発生したものではなく、利益追求に邁進する企業から奪われた土地を必死の思いで取り返そうとするコミュニティの間に潜在する一触即発の緊張関係という背景から起こった事件であることには間違いありません。

じつはWKSによる土地収奪に起因する殺害事件はペラーニさんの件に限りません。2010年11月に約2,000名の農民がWKSが切り出した木材をパルプ工場に搬入するのを阻止するために河上ブロケードを開始します。農民の一人、アーマッド・アダム(Ahmad Adam)という45歳の男性が、WKS所有のボートに乗ったインドネシア警察特殊部隊(BRIMOB)の狙撃手に額を打ち抜かれ死亡するという事件がありました。

【参考】事件の詳報と原料がWKSの事業地に由来するコピー用紙の問題についてはつぎのサイトをご覧ください。

- アスクルの《紛争コピー用紙》 ― アカシア植林の原料調達地で起きた悲惨な殺害事件 ―

- アスクルの《安心して使えない》格安コピー用紙 ―紙原料向けの植林がインドネシアの熱帯林と暮らしにあたえる大きな影響―

- 日本でいちばん売られているコピー用紙の原料調達地を訪ねる インドネシア・ジャンビ州

なお、インドラ・ペラーニさんが殺害された事件後、APP社は、WKSの経営陣に対し事件に関与したすべての警備担当者と警備会社(PT Manggala Cipta Perusahaan: MCP)の警備責任者を停職処分にするよう「指示を出した」と述べています。また、APPのサステナビリティ・レポート2015では、同社のマネージング・ディレクターが「深い悲しみに包まれている」と述べています。

APPの苦情処理リストには、2015年4月30日付解決済の紛争案件としてペラーニさんの殺害の件が取り上げられ、「事件はMCP警備隊緊急対応ユニットの非道徳な(unscrupulous)メンバーたちによって引き起こされた。この事件は刑事事件となり、現在、インドネシアの法律に基づき、公的機関による正式な手続き中である。2015年3月13日、APP社はインドラ・ペラーニ氏の遺族と面会し、関係を維持し、会社の哀悼の意を表明した。APPはまた、警備契約MCPとの契約を解除した」と説明されています。

ここで紹介した紛争事例はじつはいまでもつづいていて、本質的な解決からは依然、ほど遠い状況です。

2020年5月18日、リアウ州ブンカリス県の裁判所は、サカイ人の58歳の男性に対し、アララ・アバディが植えたアカシアを伐採したとして、懲役1年の判決を下し、罰金2億ルピアの支払いを命じました。スルク・ボンカル出身のボンク・ビン・ジェロダン(Bongku bin Jelodan)はこれまでにAPPとの土地紛争で犯罪者に仕立て上げられた数多くの犠牲者のひとりです。彼は、キャッサバと同属のマニホットゴムノキ(Manihot glaziovii)という地元産の野菜を栽培する農民で、新しい農地を開墾するためにサカイ人の共有地に植えられていたアカシアの木約20本を伐採したといいます。

2008年の機動隊の投入による大掛かりな急襲劇以来、ボンカル村では大規模な会社との対立がなかったそうです。ボンクさんの収監で村人たちに会社に対する不安が戻ってきました。州都パカンバルの法律扶助組織(Lembaga Bantuan Hukum: LBH)のメンバーはいいます―「これは企業がよく使う手口です。『たった一人を締め上げれば、他の者たちにも不安が広がるでしょう』。ボンクはスケープゴートなのです」。

住民との土地紛争に対してAPPはCSRや紛争処理リストのアップデートなどでそれなりに対応する姿勢をみせています。しかし、問題の根本に正面から向き合う誠実な態度からは遠くかけ離れている。当事者責任を持ち合わせていません。

インドネシア環境フォーラム(WALHI)によれば、2018年の空間データからは、APPに関係するサプライヤー企業の事業地はインドネシア全体で668の村と重複し、APRILの場合は114の村と重複しています。またGreenpeaceは、APP社が2013年に「森林保護方針(FCP)」を打ち出して以来、APP社が支配する企業によって8,000ヘクタール近くが伐採されたと報告しています。

APPの反論

APPは、2023年10月に公表されたGreenpeaceの“APP Sinarmas: Forest Promises Pulped”(APPの森林誓約は紙切れに帰した)というFCP発表から10年の経過を踏まえた批判的なレポートに反論する形で一連の土地紛争についても自社の立場を擁護する論評「グリーンピースインターナショナルによる10年間の進捗報告書に対するAPPの反対声明」を出しています。以下はその部分の抜粋訳です。APPの日本法人エイピーピー・ジャパンもそのサイトで声明を取り上げています。

APP社は、サプライヤーの伐採許可地域全体で、地域社会との間に多くの紛争があることを強く認識している。これらの紛争はすべてカタログ化され、根本原因に対処するための解決プロセスが実施されている。しかし、このようなケースは非常に複雑であることが多く、さまざまなアクターや利害関係者が複合的に関与しているため、協議し、プロセスに参加させる必要がある。

同一条件で比較すると、このような紛争に対するAPPの解決率は、かなり先を行っている。残りのケースの進展が遅いように見えるとすれば、それはこのような事件の複雑さを物語っている。多くの場合、こうした事件には地域の不法占拠や権利の対立が絡んでおり、誰が交渉のテーブルにつくべきかが不明確になっている。

また、このような事件には、違法伐採やその他の既得権益を持つ企業など、水を濁し紛争を長引かせることで利益を得ようとする利己的な関係者が集まってくる。これが、APPが調停や解決の過程にある地域やコミュニティを特定するダッシュボードを公開していない理由のひとつである。

APPは2023年までには、地域社会との紛争の63.3%が解決されたと主張しています。しかし、Greenpeaceによると、APP社は、環境保護団体や人権団体から再三の要請があったにもかかわらず、いまだに紛争の総件数を公表していません。つまり母数が示されていないのです。APP社はダッシュボードの「苦情処理リスト(Grievance List)」に31件の苦情案件しか掲載しておらず、そのすべてがすでに解決済みか、解決の実行段階にあるとしています。

インドネシアの土地収奪と国連人権規約

インドネシアの土地収奪

ジョコ・ウィドド前政権が発足してから2023年までの9年間で、インドネシアでは2939件もの土地紛争が発生し175万世帯に影響を与えました。前政権の10年間では1520件(影響世帯97万7000)でしたので、ほぼ倍増しています。紛争の大半はプランテーション企業が関与しており、アブラヤシ農園企業をはじめとする開発企業が大規模な森林伐採と土地収奪に長年関わってきました。プランテーションセクターは、2015年以降に記録された紛争全体の40%近くを占めているといいます。企業の事業地開発のために農地を奪われたり、土地を強制収用される住民たちの抗議に対して治安部隊が出動したり、警察が不当逮捕したりする事例は決して珍しいことではありません。なお、インドネシア共和国憲法では「何人も、身体的及び精神的な繁栄の中で生きる権利、家を保有する権利及び健全かつ良好な環境を享受する権利並びに医療を受ける権利を有する」(第28H条)と規定されており、「住宅及び居住に関する法律」(2011年法第1号)はさらに、「すべての人は、身体的および精神的な繁栄の中で生活し、住む場所を持ち、良好で健康的な生活環境を持つ権利を有している」と定めています。

国連「社会権規約」における「強制立ち退き」の定義

インドネシアは2005年に「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)」を批准しました。この規約の第11条では、すべての人間は適切な住居に居住することができるという居住の権利が明確に規定されています。また、同規約の一般的意見7号では、強制立ち退きとは「適切な形態の法的その他の保護が提供されることなく、またはそれにアクセスできることなく、個人、家族および(あるいは)土地から、恒久的にまたは一時的に排除されること」とされていて、それが正当化されるのは、国際人権規約の規定に完全に従って行われるという「例外的な状況」に限られています。

「開発に基づく立退きおよび移動に関する基本原則およびガイドライン」

強制立ち退きに関する主要な国際法文書では国連社会権規約委員会および「適切な居住に関する国連特別報告者」による「開発に基づく立退きおよび移動に関する基本原則およびガイドライン」があります。国際人権法の下では、あらゆる強制立ち退きに適用されるべき保障規定はこの「基本原則およびガイドライン」のなかで明文化されています。すなわち、強制立ち退きは、対象となる人びとなどとの真摯な協議によって他の選択肢がすべて検討された後に、最後の手段としてとられるべきなのです。さらに立ち退きの実施前に適切な通告など多くの手続や保障措置が取られる必要があります。

「ビジネスと人権に関する指導原則」

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の原則13で人権を尊重する企業の責任として、そのビジネス活動において人権への負の影響を防止または軽減すること、負の影響があった場合の対処を求めています。また原則19では人権への影響評価を企業全体が横断的に組み入れるべきことが述べられています。したがって、「ビジネスと人権に関する指導原則」は、傘下のグループ企業であれ、事業地の管理で周辺住民と土地をめぐる軋轢があるような場合では、住民がいかなる人権侵害も受けないようまず丁寧なコンサルテーションを積み重ねたうえで、侵害があった場合は全社挙げて誠実な対処をおこなうことが必要であると論じているのです。指導原則11の解説には「人権を尊重する責任は、事業を行う地域にかかわらず、すべての企業に期待されるグローバル行動基準である。(中略)その責任は、人権を保護する国内法及び規則の遵守を越えるもので、それらの上位にある」とあります(強調 JATAN)。

法によるガバナンス体制が脆弱な国において、市場に大きな影響力をもつ企業による自主的な規制はややもすれば、現場で起こっているさまざまな実態を糊塗しかねないグリーンウォッシングとなる危険性を秘めています。それだけに、NGOをふくめた市民社会の監視や検証に十分に応えられる情報開示の仕組みづくりを構築できるかが重要な課題となると思います。

グローバルなサプライチェーンによって安いモノを大量に、見知らぬところから調達することを前提としたうえで、そうしたモノの生産と消費が引き起こす問題を解決するために、自主規制的なガバナンスの仕組み(企業の自主行動方針の履行状況の第三者評価制度、国際資源管理認証の制度、苦情処理制度など)に期待を寄せる考え方そのものを問い直すような議論も必要だと思われる※。

※笹岡正俊.2021.「力を持つアクターたちがつくり出す「現実」とかき消される声 APP社「森林保護方針」に基づく自主規制型ガバナンスの事例」『誰のための熱帯林保全か―現場から考えるこれからの「熱帯林ガバナンス」』笹岡正俊;藤原敬大(編),32–57 ページ所収.東京:新泉社

■当該企業アンケート等の活動は、特定非営利活動法人アーユス仏教国際協力ネットワーク「2024年度NGOソーシャルチェンジ支援」対象事業「紙製品を取り扱う日本企業に対する調達方針の策定と人権DDの実施に向けた働きかけ」の一環で実施しています。(事務局)