はじめに

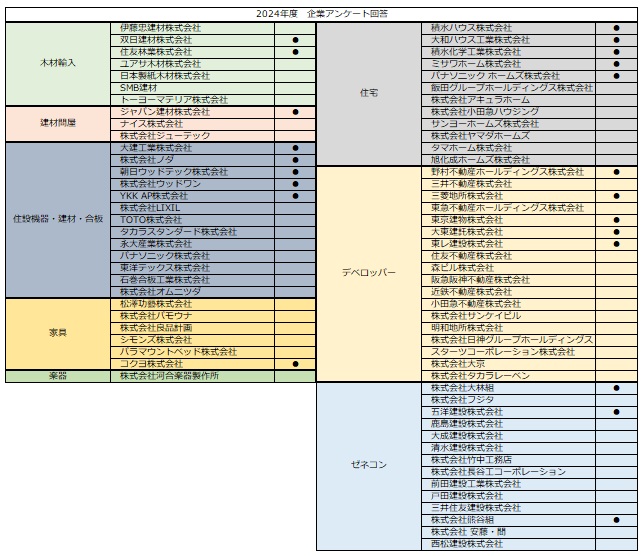

2024年度のアンケート(2025年3月に実施)の対象とさせていただいた企業は前年度と同じ74社であった。このうち22社から回答をいただいた。はじめて回答をもらった企業はコクヨ株式会社、株式会社熊谷組の2社であった。なお、パナソニック ホームズ株式会社はパナホーム株式会社から改称後はじめて回答いただいた。

企業活動が環境や人権に大きな影響を及ぼすことが国際社会で広く認識されるなか、原料の調達に関わる非財務情報を開示することがますます重大になっている。原料の調達経路のブラックボックス化が往々にして批判にさらされる日本の市場にあって、調達方針を明らかにし、かつ、サプライチェーンの透明性を高める努力は、企業が説明責任を果たすうえで欠かすことができない。そうした意味で、今回、JATANのアンケートに回答いただいた22社には、透明性を確保し一般消費者の信頼を得る努力されているという点で十分に評価に値する。あらためて感謝を申し上げたい。

【PDF版】2024年度アンケート対象企業(●は回答した企業)

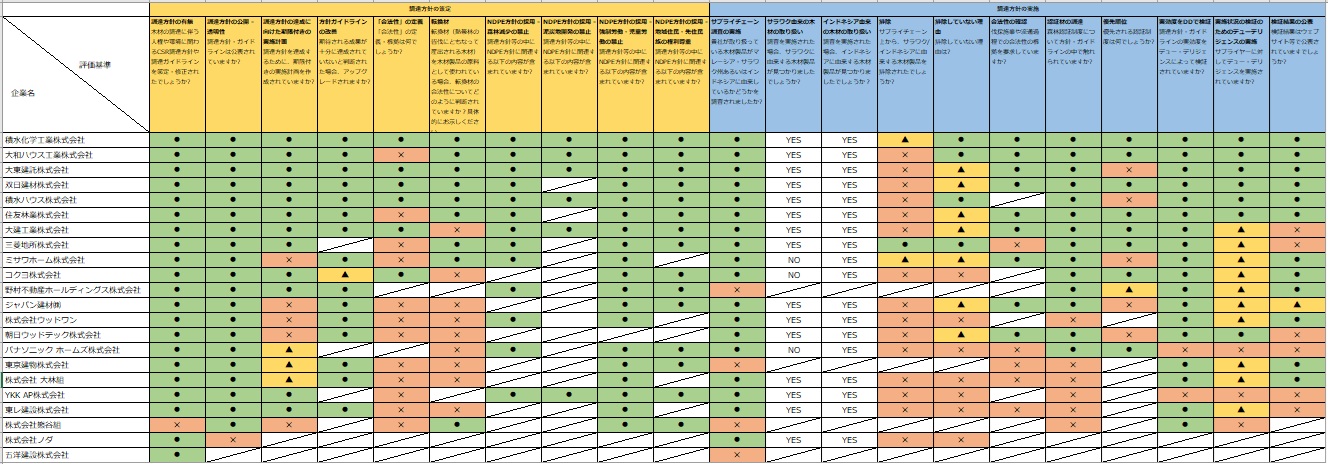

【PDF版】2024年度アンケート評価基準(前年度と同じ)

【PDF版】2024年度アンケート企業ランキング

サラワク材/インドネシア材の扱い

「サラワク/インドネシアに由来する木材製品」については、「調査していない」と回答した企業は、東京建物、五洋建設。野村不動産、熊谷組と不動産業界の企業だった。積水化学は昨年度のアンケートで、サラワク材の「全量排除は24年以降に予定」と回答していたが、今回は「全量排除を実施」したと回答した。さらに「インドネシア由来材については引き続き『森林持続性』に問題のあるものについては排除して」いくと取組みを一段と強める意向が述べられている。大和ハウスはサラワク材の順次排除を着実に行っているとし、インドネシア材についても「独自の評価を実施し、リスクが高い木材については、順次排除する指導を行」うとしている。

サラワク材/インドネシア材を排除していない理由として、自社の調達方針に合致している、あるいは、認証材であることを根拠としている企業が複数存在する(コクヨ、ジャパン建材、大林組、パナソニック、ノダ)。一方で、デュー・デリジェンスによって木材の安全性を確保しているからと答えた企業もいくつかある(ミサワ、双日建材)。

合法性の定義・根拠

いずれも各社間で回答に大きな揺らぎがある。国は合法性を「伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関する法令に照らし手続が適切になされたものであること」(2006年林野庁「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」)と定義している。じっさい、多くの企業がこの林野庁の定義を用いて回答している。

では、そうした合法性をどのように確認しているのだろうか?ちなみに、林野庁はデュー・デリジェンスの手法の重要さを説く説明で「その木材・木材製品が違法伐採に該当する蓋然性が高いかどうかを明らかにするためには、伐採に関する我が国や伐採地域の多岐に渡る法令やその施行状況を確認する必要がありますが、それはおよそ現実的ではありません」(2024年「改正クリーンウッド法における 合法性の確認(デュー・デリジェンス)手引き」)とも述べている。

合法性アプローチによって違法伐採は減少するはずだが、合法的な森林伐採がもたらす環境面ならびに社会面の課題に対処するには十分ではないだろう。合法性の定義を輸出国に委ねることによって、輸出国の主権は尊重されることになるが、先住民が代々慣習的に使ってきた森林、また、森林に深く根差したかれらの生活・信仰・文化が十分に保護されるとは限らない。アンケートでは、合法性の根拠として、デュー・デリジェンスの調査結果に拠るとする企業(双日建材)や「持続可能性や地域への影響などを総合的に判断」していると答えた企業(積水ハウス)がある。欧州では従来のEUTR(木材規則)の適用範囲をパーム油、大豆、カカオ、コーヒー、牛肉、ゴムなどの他の製品にも拡大し、EUDR(森林破壊防止規則)で合法性の要件として森林破壊をともなわないことを追加することを決定した。その背景には、横行する合法的な森林破壊が生物多様性の喪失や気候変動などを食い止めることができなかったという認識があったはずだ。一方、日本では、木材輸入事業者などの合法性確認を義務付けた改正クリーンウッド法の施行にともない、事業者自身が判断するデュー・デリジェンスの考え方が取り入れられた。しかし、デュー・デリジェンスによって人権リスクや持続可能性を確認することは依然として義務化されていない。

デュー・デリジェンス

転換材の合法性の判断でデュー・デリジェンスを行っている企業が数社ある(住友林業、積水ハウス、大東建託、双日建材)。林野庁は、デュー・デリジェンスについて「環境や社会等の『事業者の外側に対して』、事業者(及び関係者)が原因等となって悪影響を及ぼす可能性(リスク)を管理するに当たって重要」と説明する(2024年「改正クリーンウッド法における 合法性の確認(デュー・デリジェンス)手引き」)。一方、その実施については、「想定されるあらゆるリスクに対して画一的に手間や費用をかけて対策することは効率的でない上 に、あまり現実的とも言えない」、また、リスクじたいも「自社の状況、取引の相手や内容、社会環境の変化等によって変動する」ものと述べている。

「人権の尊重及び持続可能性の確保に係る木材関連事業者の自発的な取組を促す」(2016年「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針」 )だけならば、デュー・デリジェンスの定義の仕方が企業によって大きなばらつきが出ることの弊害も考えなければならない。じっさい、アンケートの回答でも企業によってその内容は精粗さまざまだ。たとえば、ある企業は原料木材の完全なトレーサビリティを要求するかもしれないが、別の企業はサプライヤーの自己申告のみを要求するかもしれない。ある程度標準化された定義や調査の方法論がなければ、企業の実践を比較したり、説明責任を果たしたりすることは難しい。投資家や消費者、NGOなどの利害関係者は、どの企業が本当に仕事をしているのか簡単に判断することができない。また、グリーンウォッシュの懸念もぬぐい切れない 。

※今回、回答のあった三菱地所、東京建物、野村不動産、大林組は、「国連の『ビジネスと人権に関する指導原則』が企業に求める「他者の人権を侵害することを回避し、関与する人権への負の影響を防止・軽減・是正する措置を講じる」責任を果たすため、人権デュー・ディリジェンス等に関する会員の取り組み内容の共有、先進事例の調査・研究等を行う」ことを目的とする「建設・不動産『人権デュー・ディリジェンス推進協議会』 」のメンバー企業である。

EUDR(森林破壊防止規制)とCSDDD(企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令)

EUは最近、EUに関連する企業によってそのビジネス活動が森林に依存する先住民族の人権や環境に影響を与える問題に対処する2つの法律を可決した。ひとつは先述の「EUDR(森林破壊防止規制)」で、企業がEUに輸入する特定の商品が森林破壊につながらず、合法的に生産されたものであることを確認するため、サプライチェーンに関するデュー・デリジェンスを実施することを求めている。もうひとつは、「CSDDD(企業サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令)」であり、EUに拠点を置く、あるいはEUで活動する大企業に対して、人権および環境のデュー・ディリジェンスを実施する義務を課している。これは、バリューチェーンに関連する人権と環境への影響を特定し、評価し、対処しなければならないことを意味する。いずれの法律も、企業の行動に関するすべての問題を解決するものではないが、状況によっては、救済や救済のための潜在的な手段を提供するものである。

昨年5月、国際的な人権組織ヒューマン・ライツ・ウォッチ(Human Rights Watch)とブルーノ・マンサー財団(Bruno Manser Fonds)ふくむマレーシア・サラワク州の先住民族の諸権利確保に取り組む5団体は、欧州委員会に対してサラワクをEUDRの「高リスク」地域に分類するよう要望書を提出した。「高リスク」は、他の2段階である「標準リスク」や「低リスク」に比べて、より厳格なデューデリジェンス(調査)や監視が求められることを意味する。EUDR第29条は、リスクレベルを決定するための基準の一部として、欧州委員会にその国または地域の森林減少率と「関連商品用農地の拡大率」を考慮するよう求めている。また、第29条4項(d)に基づき、委員会は、「人権、先住民族、地域社会、その他の慣習的保有権者の権利を保護する法律の存在、遵守、効果的な施行」および「当該国が関連データを透明性をもって公開しているかどうか」を評価することができる。

転換材 ― すぐそこにあるリスク

アブラヤシ農園やゴム園、パルプ用アカシア植林などの造成のために皆伐される天然林木材、すなわち転換材が合板などの木材製品の加工に混入する可能性はサラワクでもインドネシアでも非常に高い。ただ一方で、転換材の有無、転換材がどこからで来ているかを特定するのは、とくに海外のバイヤーにとっては決して容易なことではない。EUDRでは森林の破壊や劣化につながるような転換材は違反の対象となっている。それを予防するために対象企業には厳格なデュー・デリジェンスが義務化されている。

アンケートに「転換材を⽊材製品の原料として使われている場合、転換材の合法性についてどのように判断されていますか」という問いがあった。「転換材を使用していません」(ミサワホーム)、「政府発行の書類により合法性を判断している」(ジャパン建材)、「転換材の取扱いを把握しておりません」(ウッドワン)といったように「転換材」に対する問題意識の低さを伺わせる企業がある一方で、「転換材ではないと言い切れない木材については現地デューディリジェンスや森林認証・合法性証明の確認、サプライヤーへのヒアリングを通し、転換なしを確認しています」(積水ハウス)、「毎年の定期 DD調査で確認しております。 転換材が保護価値の高い森林を毀損した伐採であることが確認出来た場合には取り扱いは行いません」(双日建材)と、デュー・デリジェンスによって転換材の洗い出しや排除に努めている企業もある。

転換材が合板の製造原料に使われる事例のひとつとして、複数の異なる業種や産業にまたがり事業展開する企業グループ(コングロマリット)の存在があげられる。同じグループの傘下に合板加工会社のほか、ゴムやアブラヤシの農園会社やパルプ材用の産業植林事業をおこなう造林企業を併設する企業グループはサラワク、インドネシアでは珍しくない。

過去には、2020東京五輪の施設建設でコリンド・グループの非認証型枠合板が使用されていた問題が大きく報じられた。アブラヤシ農園を造成する際に出た天然林材が同グループのコリンド・アバディ社(PT Korindo Abadi)などの合板加工工場に持ち込まれ、合板製品に使用されていたのだった。また、最近でもインドネシア最大規模の森林伐採に由来する熱帯材合板の問題が起こっている。2022~23年、当時アラス・クスマグループの傘下にあった産業造林企業マヤワナ・ペルサダ社が引き起こした森林破壊で、皆伐された木材が同グループのハルジョン・ティンバー社(PT Harjohn Timber)やウィジャヤ・トリウタマ・プライウッド・インダストリ社(PT Wijaya Tri Utama Plywood Industry)などの木材企業に供給されていた。

カリマンタン島の東に浮かぶタラカン島に拠点を置くイデェク・アバディ・ウッドインダストリーズ社(PT Idec Abadi Wood Industries)。イデェク社はカヤン・パトリア・プラタマ(Kayan Patria Pratama: KPP) の傘下にあるインドネシア有数の合板メーカーである。KPPは伐採、アブラヤシ、ゴム、石炭採掘、巨大な水力発電プロジェクト、海運などの権益を持つコングロマリット企業体で、その傘下企業が東カリマンタンの東クタイ県と北カリマンタンのマリナウ県の計148,000ヘクタールの森林伐採権を持つ。KPP 社は持続可能性に関するコミットメントを発表していない。

2021年のエイドエンバイロメント(AidEnvironment)のレポートによれば、

KPPの森林伐採のほとんどは、そのパルプ用産業造林地(HTIコンセッション)内で行われた。2016年以降、東カリマンタンにある13,900haのPT Hanujaya Hutanindによる造林地で4,000ha以上の森林が伐採された。2016年、科学者の専門家グループは、この地域のほとんどが絶滅危惧種のボルネオ・オランウータンの生息地であることを発見した。北カリマンタンのPT Kayan Makmur Sejahteraの13,400haの造林地では、さらに2,700ヘクタールの森林が伐採された。KPPグループは約38,000haのゴムとアブラヤシの造成用の伐採権を持っており、さらに6,800ヘクタールの森林伐採が行われた。この伐採の大部分はゴムの木のためのようである。北カリマンタンにあるKPPのアブラヤシ農園企業PT Kayan Plantationは、2016年以降1,600ヘクタールの森林を伐採し、そのうち160ヘクタールは2020年に伐採された

こうした産業植林やゴム園の造成地から皆伐された天然林材(転換材)が同じKPPグループ傘下の、イデェク社など合板会社に供給されている可能性は高い。2020年から2024年の貿易統計のデータによれば、イデェク社合板のバイヤー企業には、JATANがこれまでずっと木材アンケートの対象としてきた商社2社が含まれている。いずれもNDPE方針を掲げている会社である。ただ、これら2社が受け入れた合板製品の生産にじっさいに問題の転換材が使われていたかどうかはJATANで判断できていない。

さいごに

日本の木材業界では熱帯材合板から国産針葉樹合板への転換が進んでいる。また、複合フローリングの基材でファルカタなど植林木合板の採用が増えているという(『木材建材ウイクリー』No.2468号)。しかし、コンクリート型枠用合板を中心に一部の建材などでも依然として、熱帯材合板の利用は根強くつづいている。一部の産業界では環境と人権の人権デューデリジェンスの法制化に向けた議論が進められている。熱帯林に生活や信仰、文化を依存している住民たちが持続可能な形で暮らしていくためにも、消費国側での法制化と監視体制の整備は避けられない。

【参考】過去の木材企業アンケートの結果・講評については以下をご参照ください。

「フローリングへと変貌する熱帯林」(2016年)

「Too Little Too Late」(2017年)

「足下に熱帯林を踏みつけて」(2018年)

「隠蔽された住宅建材」(2020年)

「日本にやってくる熱帯林産物の原料生産にともなう土地収奪と森林破壊―サラワク(マレーシア)と西カリマンタン(インドネシア)の現場から―」(2022年)

「2023年度 木材調達方針と熱帯材製品(インドネシア産・サラワク産)の木材供給のアンケート調査 結果概要」(2024年)

※今回の企業アンケート調査はパタゴニア環境助成金プログラムの助成を受けて実施しました。