※こちらはhttps://www.jatan.org/report/からの移植記事です。

熱帯林行動ネットワーク(JATAN)

2022年9月

1. 結論

要約 — 熱帯材合板への依存は変わっていない

2016年、2017年、2018年、2020年と過去四回にわたって公表したJATANのレポートではおもにサラワク産木材製品におけるさまざまな問題や影響について概説した。われわれは日本の住宅産業のサプライチェーンに連なる各企業に情報を提供し、かれらが使用している合板製品の原料調達にともなう現場の問題に注視するよう要望し、また、調達現場の環境・ 社会面の悪影響を未然に防ぐための調達方針を立案・実行するようもとめてきた。今回のレポート「日本に来る熱帯材合板の生産にともなう土地収奪と森林破壊―マレーシア・サラワクとインドネシア」では、タイトルが示すように調査と分析のスコープをサラワクだけでなくインドネシアにも広げ、また、これまでのように企業のアンケート結果の評価に加えて、両地域の現地視察による調査報告を盛り込んだ内容となっている。

今回のアンケート依頼に対してわれわれがキャンペーンの対象としてきた65社のうち21社から回答をいただいた。ただ中には「社内の内情に関するアンケートには回答できません」と回答自体を拒否した企業(朝日ウッドテック)もふくまれる。まず、このゼロ回答の企業もふくめ21社には、われわれと対話の労を取っていただいたことに感謝する。回答結果とわれわれの評価が今後、少しでも業界内で共有され、熱帯材調達の意味のある解決に資すること願う。

今回の企業アンケートでは、後述するように、一部、質問項目を改変したために、その結果をこれまでのアンケート結果と一概に比較できない。大きな変更点はNDPE方針に関する質問を加えさせていただいことである。NDPEに関する四項目の回答内容の違いが、評価ランキングの順位を前回から変動させた要因のひとつと考えられる。今回のトップ3は大和ハウス、積水ハウス、積水化学工業の三社が占めている。これら住宅メーカーはいずれも、四項目すべての禁止をそれぞれの調達方針の中にふくめていると回答している。

ここでNDPEについて簡単に触れておく。NDPE方針への誓約を最初に公表したのは2013年のウィルマ―(Wilmar)といわれている。いまでは、日本の不二製油、日清オイリオ、花王、伊藤忠商事などをふくむ多くのパーム油関連企業が NDPE 方針に基づく調達を進めようとしている。熱帯材合板の世界取引規模はパーム油のそれに比べればはるかに小さい。しかしそれは、日本の木材関連企業が脱炭素や人権保護などの指標を掲げるNDPE 方針を無視してよい口実とはならない。莫大な需要と消費を抱える日本はいぜんとして熱帯材合板の取引で世界的なキープレーヤーだからだ。

NDPE 方針には「森林減少禁止、泥炭地開発禁止、搾取禁止(No Deforestation, No Peat, No Exploitation)」と三つの「禁止(ゼロ)」から構成される。ただ、三つ目の「搾取ゼロ」の中には国連責任投資原則(UNPRI)が提言の中で述べているように、たんに児童労働や強制労働といった労働搾取の禁止以外にも、世界人権宣言、土地保有権、FPIC(自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意)などの住民の権利尊重がふくまれるべきものとされている。JATANが使用停止をもとめている熱帯材合板の生産拠点サラワクでは、伐採会社やアブラヤシ農園企業による一方的な土地収奪がいぜん横行している。こうしたことから、今回のアンケートでは、NDPE 方針に関連する質問で、森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、強制労働・児童労働の禁止、地域住民・先住民の権利尊重の四つの項目に分けて回答をお願いした。

今回のアンケート回答で特筆すべきことの一つとして、野村不動産、三井不動産の二社がはじめて回答に応じてくれた点が挙げられる。2018年に三菱地所、東急不動産、野村不動産ふくむ不動産大手と建設ゼネコンの八社が「人権デュー・デリジェンス勉強会」を発足させた。上記二社のアンケート回答はこうした動きを受けた結果であると推測する。ただ、これら不動産企業の回答を見てある懸念が残る。サラワクおよびインドネシア由来の木材取り扱いの質問に対して三菱地所、東急不動産、野村不動産、三井不動産のいずれもが無回答だった。大手デベロッパーは、商業施設やコンドミニアムなどに使用される木材・木材製品を選定する責任さえ、かれらが建設工事を発注するゼネコンに委ねてしまっているのだろうか。だとしたら、かれらが掲げる人権方針は形骸化されてしまう恐れはないだろうか。というのも、「土地固有の文化や慣習的な権利への配慮がなされているかといった点の確認」はデベロッパーが土地の開発をおこなうときの大切な指標ばかりか、「上物」といわれる建築部分の調達資材のサプライチェーンにもおよぶべき指標と考えるからである。

註: 「不動産における地域コミュニティと人権デュー・ディリジェンス」(長島・大野・常松法律事務所2022年2月2日)

https://www.noandt.com/features/esg_04/

サラワク、インドネシアの熱帯林はアブラヤシ農園やアカシアなどの産業造林へと置き換えが進んでいる。単一樹種の植栽によって姿を一変させたそうした景観の過去の履歴を遡ることは容易ではないが、先住民といわれる住民の物語に耳を傾けることでその一部でも想像することができるかもしれない。今回のレポートでは、サラワクとインドネシアの西カリマンタンにおいてほぼ一ヶ月の調査をおこなった結果を盛り込んでいる。入国規制の緩和を受けて2年半ぶりに訪れたサラワク州では、前には市街地でもよく見かけた伐採木材を積んだトラックの往来が明らかに減っていた。また、山間の貯木場の多くは大きな空きスペースが目立っていた。しかし、現場をよく知るNGOに言わせると、奥地の伐採活動はいまだに盛んにおこなわれているという。半定住化したプナン人が多く住む州東部のバラム河上流では伐採企業による土地の収奪がいまだにおこなわれている。

JATANではこれまでの「提言」で、各企業にデューデリジェンスの意味のある実行とその検証結果の公表をお願いしてきた。製品調達先の現地企業が用意するヘリに乗って広大なプランテーションを眼下に見渡す「視察」などではなく、地元の住民が日常生活の拠点としている河畔から繰り出すボートを利用して川面から観察する「視察」をぜひ、おこなっていただきたい。まるで異なる光景が現出するはずである。

2. 業界動向篇

2016年、2017年、2018年、2020年と過去四回にわたって公表したJATANのレポートではおもにサラワク産木材製品におけるさまざまな問題や影響について概説した。われわれは日本の住宅産業のサプライチェーンに連なる各企業に情報を提供し、かれらが使用している合板製品の原料調達にともなう現場の問題に注視するよう要望し、また、調達現場の環境・ 社会面の悪影響を未然に防ぐための調達方針を立案・実行するようもとめてきた。今回のレポート「日本にやってくる熱帯材合板の生産にともなう土地収奪と森林破壊―マレーシア・サラワクとインドネシア」Land Grabbing and Deforestation associated with Agricultural and Forestry Production: Malaysia (Sarawak) and Indonesia (West Kalimantan)では、タイトルが示すように調査と分析のスコープをサラワクだけでなくインドネシアにも広げ、また、これまでのように企業のアンケート結果の評価に加えて、両地域の現地視察による調査報告を盛り込んだ内容となっている。今年の8月、そしてコロナ禍が世界的に拡大する前に数回視察した調査では現地のNGOや住民の協力を得て、囲い込みによる直接的な被害を受けている人たちからインタビューをおこなった。日本側の受入れ企業ならばよほど意欲的なDDをやらない限り話を聞けない人たちだろう。被害住民になるべく近い視座をから見た合板製品の由来原料の問題についてあらためて調達方針と受入れの実際を検討する材料となれば幸いである。

脚注:「フローリングへと変貌する熱帯林」(2016年)

http://www.jatan.org/wp-content/uploads/2017/03/FORESTS-TO-FLOOR-REPORT-JPver.pdf

「Too Little Too Late」(2017年)

http://www.jatan.org/wp-content/uploads/2017/03/Too-little-Too-Late-Japanese-Web-Final-17.03.16.pdf

「足下に熱帯林を踏みつけて」(2018年)

http://www.jatan.org/wp-content/uploads/2017/03/Walking-on-the-Devastation-of-Tropical-Forests-Web-

「隠蔽された住宅建材」(2020年)

http://www.jatan.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Japanese-Report-Web.pdf

≪遺漏(leakage)≫≪抜け穴(loophole)≫と指摘される日本の木材市場

2017年の「Too Little Too Late」でわれわれは、「違法な木材に日本が与えているお墨付きは、世界的に見て大きな抜け穴をつくりだしている。他の国では容認しがたいと思える木材の市場を提供することによって、他国の努力を台無しにしているのだ」と述べた。また、2020年に発表したレポート「隠蔽された住宅建材」でも、「日本では政府による輸入規制の政策、いわゆるクリーンウッド法が 違法材、非持続可能な木材に関して他の地域の後塵を拝している」とも書いた。欧米の調査機関やNGOからすると、日本の市場に入ってくる、とくに熱帯材や熱帯材製品に対する監視や規制の目はいまだ緩く、欧米の市場では門前払いされるような木材が諸手を挙げて迎えられているように映っているのだろう。国際的に共有されているはずの原則を逸脱することで健全な自由貿易を歪めてしまう恐れもあるだろう。しかしそれ以上に問題なのは、熱帯林に多かれ少なかれ依存しながら暮らしている地域の住民たちの人権を土地の囲い込みによって侵害するような状況が起こっても緩和や対策を講じるための動機もコストも奪ってしまうことだろう。

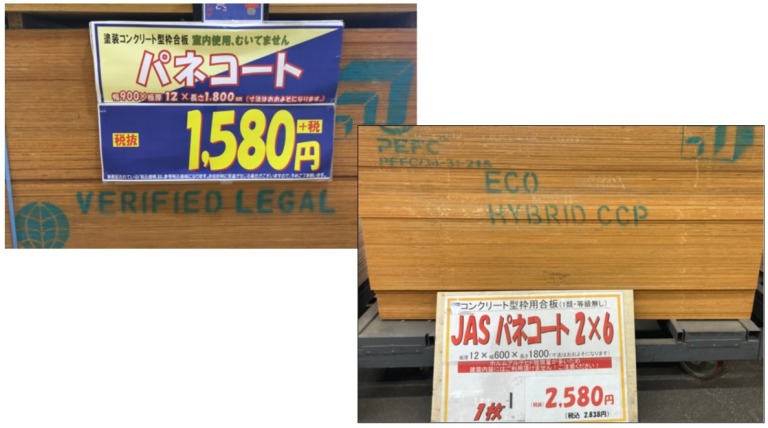

2022年3月21日発行の木材建材ウイクリー(No.2343号)「2021年レビュー①合板・木質ボード」によれば、2021年の輸入合板供給量は262万7,300㎥(前年比18.6%増)で、内訳として、マレーシア 80万2,400㎥(前年比12.4%増)、インドネシア 82万7,900㎥(前年比4.2%増)というデータが上がっている。サラワク産合板は71万3,100㎥ とありマレーシア全体の89%を占めている。いずれもコロナ禍以前の19年で比べると入荷量は減っているものの、20年比では増えている。さらに「(19年比で)南洋材合板の入荷量が減った背景には、コロナ禍前からの生産能力縮小に、コロナ禍による人手不足が重なったことがある」と分析されている。ただ、業界向けを兼ねた大型ホームセンターの合板売り場に足を運べば、ウレタン加工されたサラワク産コンクリート型枠合板(シンヤン社、タ・アン社)の山積みがまず目に入る。輸入木材の払底を伝える木材関連の業界誌紙のヘッドラインには喧しい言葉が躍っている―第三次ウッドショック、ロシア・ウクライナショック。一方で、「ウッドショックで過去最高収益 建材商社4社、22年3月期決算」(木材新聞2022年7月7日号)といった見出しも目に付く。たしかに合板の店頭価格は軒並み上がっているようだ。その要因として、業界紙は「21年春から勃発した第3次ウッドショック。木材、合板など市況性の高い素材系分野から価格が短期間で急騰し、想定外の利ザヤが発生したことが高収益につながった」と分析している。

店頭で目にする機会が明らかに増えた合板製品がある。中国製のラーチ材合板である。ロシアから中国経由でラーチ合板が日本の市場に流れ込んでいるようだ。ロシアによるウクライナ侵攻という事態を受けて日本や欧米はロシアに対して経済制裁を課している。これに反発してロシアは2022 年末まで、日本を含む「非友好国」に対して、木材チップ、丸太、単板を輸出禁止とすることを決定したという。行き場を失ったロシアのラーチ材がもっぱら中国になだれ込み、中国で加工された構造用合板が、住宅の壁や床に使う国産合板の高騰に悩む日本の市場に送られているのだという(2022年6月30日日経 「針葉樹合板、中国産の輸入急増 国産の高値で」)。「貿易統計によると、5月の輸入量は1万9004立方メートルと前年同月の48倍の多さだ」。

国際的な森林認証制度のFSCとPEFCは、それぞれ、今回のウクライナ侵攻の事態を受けてロシア産の木材を「紛争木材」と位置付け、同国産木材の認証を停止した(オルタナ2022年3月17日「FSCがロシア・ベラルーシ産木材の認証を停止」)。他国への軍事侵攻を長期にわたって続けている国への経済制裁が結果的に、木材製品の払底に苦しむ日本の市場をほんのわずかだが潤しているのは事実だ。ただ、そうした企業が存在することは人道上の見地から容認できない。「紛争木材」を市場に出して利ザヤを稼いでいる商社は「火事場泥棒」の誹りを免れないだろう。この事態に対処できる規制なり法的な枠組みはいまの日本にないのだろうか。これもまた、日本を「抜け穴」視する論調を高めることにつながるのだろうか。

EU委員会は昨年11月、森林破壊ゼロを目的としたデューディリジェンス義務化規則案を発表した。デューディリジェンスの対象とされるのは、パーム油、木材、カカオをはじめとするコモディティで、2023年に発効される見込み。企業には遵守に対する罰則の導入も検討されているという。

脚注:ジェトロ「欧州委、森林破壊防止のためのデューディリジェンス義務化規則案を発表」(2021年11月19日)

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/11/4dccde41219af5b7.html

企業による、自発的な持続可能性イニシアティブである「森林減少ゼロ、泥炭地ゼロ、搾取ゼロ(No Deforestation, No Peat, No Exploitation; NDPE)」についてはこれまで一定の効果が認められてきたものの、その拘束力の脆弱さがNGOなどから指摘されてきた。このデューディリジェンス義務化規則案では法的な義務化に大きな期待が寄せられている。ただ同時に、持続不可能とされるインドネシアやマレーシアの木材、パーム油がEUと比べ、輸入規制の緩い日本や中国に流入する危惧も指摘されている。

脚注: Chain Research Reaction, “EU Deforestation Regulation: Implications for the Palm Oil Industry and Its Financers”

European Parliament, “Towards deforestation-free commodities and products in the EU”

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698925/EPRS_BRI(2022)698925_EN.pdf

日本ではどうか。今年8月に政府(経産省)が「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」がまとめられた。特に深刻な人権侵害として、強制労働や児童労働が取り上げられている。

脚注:経済産業省「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」(2022年8月)

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/supply_chain/pdf/20220808_1.pdf

このガイドライン案に対しては、いくつかのNGOから修正を求める意見書がパブリックコメントに寄せられている。法律による拘束力がなく、その実効性に問題があるという指摘のほか、企業の土地収用を伴う事業について収奪などの直接的な被害を受ける恐れのある先住民や地域住民もステークホルダーとして人権デューディリジェンス(人権 DD)の対象者として明記すべきとする意見も上がっている。

脚注:ヒューマン・ライツ・ウォッチ「「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」へのコメント」

国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ「「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」についてのパブリックコメント」

https://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2022/08/71d33442e329faec2f45e0faaf071029.pdf

資源搾取に関わる企業はCSR条項や人権誓約を、ただ美辞麗句を並べた自己喧伝にしてはならない。それはたんにグリーンウォッシュといういう以上に、最終的には原料の生産現場で土地の囲い込みをはじめとするさまざまな人権をめぐる紛争の火種を放置することになるからである。国境を越えて経済活動を展開するグローバル企業の場合、とくにサプライチェーンの最上流で起こっている人権侵害が遠い消費国では不可視化される傾向がある。「企業は、事業を継続する組織単位として法人格を与えられたものである。そのための社会的責任を果たせない、売り逃げ本位の活動は、本来の企業活動とは言えないことは明らかであろう。企業が社会に貢献するからこそ、国家から特権を与えられ、融資先や投資家からの信認を得て、消費者は信頼するのである。企業が国境を越え、一国家以上の資金力をもつ現代のグローバル化において、国家や、それによって作られた国際機関でコントロールされる時代は終わりつつあると言えよう」。

脚注:佐藤安信著「継続可能なビジネス法務に求められる人権マインド―ソフト・ローの罠にかからないために」(商事法務 NBL 2018年2月1日号(No.1115))

3. マレーシア・サラワク篇

木材企業が支配する「メディア」

サラワク州の英語メディアでもっとも目に触れる機会の高い報道記事は「ボルネオ・ポスト(Borneo Post)」紙のものだろう。このメディアはビッグ6と呼ばれるサラワクの巨大木材企業グループのひとつ、KTSが所有している。サラワクのNCR活動家やNGOのメンバーで、「ボルネオ・ポスト」紙の報道を額面通りに受け入れる者はほとんどいないだろう。「ボルネオ・ポスト」紙含む主流派メディアに対抗する報道機関はサラワクには存在しない。英国人のクレア・ルーキャッスル(Clare Rewcastle)が主宰する「サラワク・レポート(Sarawak Report)」は信頼の置ける独立系メディア・アウトレットのひとつとして評価されている。

脚注: “Report: corruption in Sarawak led to widespread deforestation, violations of indigenous rights” (Mongabay, March 10, 2011)

2016年5月20日付木材新聞「マレーシア・インドネシア産特集」のひとつの文章が目にとまった。

先住民は自力で原木伐採する能力(資金)に乏しいため、伐採を引き受ける業者に依頼する。その業者が現地で言う「ギャング」につながっていることも多く、そのギャングがよその林区まで勝手に伐採することでトラブルを引き起こしきた例も少なくなかった。「こうした悪質な違法伐採が横行してきたことに対し、何十万ヘクタールという大手原木シッパーは、むしろ州政府に対して規制強化を依頼してきた」(産地メーカー筋)

この記事を書いた記者が現地の「産地メーカー」以外に「先住民」にも取材したかどうかはわからない。いずれにしても、業界紙とはいえメディアという公器を担う者として、あまりに偏った書き振りではないだろうか。

インドネシアでもサラワクでも、熱帯林は最初、政府から付与された択伐用のコンセッションによって姿を変え始める。老齢樹の大径木がまず切られていく。その後、林業道路の敷設に伴って外部者による不法な伐採が横行し、森林は後輩、劣化の一途をたどる。最終的には「持続可能な森林管理」を名目としたパルプ材採取目的の植林コンセッションやアブラヤシ農園造成のための事業権を手にした企業がおこなう皆伐によって、当初あった熱帯林は完全に息の根を止められる。よく政府や木材企業は森林劣化の要因として、住民がおこなう焼き畑の移動耕作やアブラヤシなどの野放図な換金作物栽培を挙げているが、たしかにそうした要素は一概に否定できないものの、先住民を含む地域住民と政府をバックにした強大な資力を持つ伐採企業のあいだには、隠しようのない権力の不均衡が存在している。もし、この「不均衡」を度外視して住民を社会の周縁に追いやるような言説を弄するのだとすれば、それは、熱帯林の劣化や消失の解決努力をみずから放棄するばかりか、住民をただ犯罪者へと駆り立てるクリミナリゼーションの一翼を担うことになりかねないだろう。こうしたクリミナリゼーションは法的ガバナンスが脆弱な社会ではむしろ、法廷や警察の外部でこそ頻繁におこなわれている。企業の土地収奪に抗議する活動家、住民リーダーたちへの威嚇、暴力がほぼ日常的におこなわれ、官製メディアの偏向報道、コミュニティ内での親企業分子による嫌がらせなど、企業活動を妨害する住民排除の動きは不可視化される傾向がある。

2016年6月、サラワク州のミリ市内で起きた野党・人民公正党(PKR)幹部ビル・カヨン(Bill Kayong)氏の殺害事件。カヨン氏はNGOダヤク人協会(PEDAS)のメンバーとしてアブラヤシ農園企業Tung Huat Plantation Sdn Bhdによる先住慣習地の収奪問題に深く関わっていた。事件の黒幕とされるステファ・リー・チーキアン(Datuk Stephen Lee Chee Kiang)容疑者はこの農園企業の幹部の一人であった。事件から一年後のミリ高等裁判所の公判に、国際刑事警察機構(インターポール)を通じて国際指名手配されていたキアンをふくむ容疑者三名が出頭した。日中の市街地で発生した人権活動家の残忍な銃殺事件の裁判にはマレーシア国内のみならず国際的にも大きな注目が集まっていたが、容疑者三名は証拠不十分の理由で無罪放免が言い渡された。NGOばかりか独立系メディアからも「茶番劇の裁判(travesty of justice)」との悪評が立ったのは言うまでもない。

脚注: “Police and prosecution must ensure justice is done for Bill Kayong” (malaysiakini, June 14, 2017)

https://www.malaysiakini.com/letters/385591

サラワクの木材巨大企業、サムリン社が先住民支援の人権活動家を名誉棄損で起訴

昨年6月、サラワクのサムリン社が根拠のない情報を流布させて自社の名誉を傷つけたとしてNGOのSAVE Riversとその幹部メンバーを相手に訴訟を起こした。NGO側の主張はサムリン社系列の伐採会社がなんら予告なしに住民の森を伐採したというもの。これに対してサムリン社は森林認証で求められているFPIC(事前の自由なインフォームド・ コンセント)のプロセスをちゃんと踏んでいると反論した。大企業などがNGOや個人による批判的な言論活動を封じるために起こす訴訟は「SLAPP訴訟」と呼ばれている。今回の訴訟に対して抗議の声が世界中に広がった。森林を重機で破壊された州東部のバラム河上流のプナン人コミュニティがおこなった道路封鎖の抗議を受けて、米国に拠点を置くNGO「ボルネオ・プロジェクト(The Borneo Project)」が精力的なサポートで住民とかれらに連携するSAVE Riversを支援した。ボルネオ・プロジェクトが発起人となっている、サムリン社に訴訟の撤回を求める抗議書”Samling: #StopTheSlapp”にはJATANをふくむ100を超える団体が連名している。

今年の7月にはサムリン社がコンセッションにおける伐採施業を停止したとの知らせが届いた。ブロケード運動の成功にプナン人コミュニティは喜んだという。ただ、8月にシブで先住民活動家に会ったときに、かれはサムリン社の「撤退」に対して、重機は置かれたままであると疑問を抱いていた。

脚注: Sign-on letter to Samling: #StopTheSlapp (The Borneo Project)

http://borneoproject.org/letter-stoptheslapp/

カピット(Kapit)

サラワクでバラム河上流域と並んで、森林資源の商業伐採が激しく行われているラジャン河上流域。その中心地であるカピットはおよそ140キロ離れた州屈指の商業都市シブから、かつてはラジャン河のフェリーを利用するのが主なアクセスだったが、いまでは陸路によるアクセスも可能になった。大きな起伏が果たしなくつづく景観はバラム河上流域と似ているが、道路舗装が格段に整備されている点が大きく異なる。ラジャン河の支流バレー川流域はビッグ6グループ企業が持つ木材コンセッションやアブラヤシ農園が集中するエリアである。

サラワク州最長といわれるラジャン河の支流のひとつ、バレー川(Sungai Baleh)の上流域にあるイバン人コミュニティを訪問した。バレー川では、2021年8月に伐採された大量の木材が流域から流れ込んだ。流木の塊(logjam)は流れを塞ぎ、川の氾濫を引き起こした。ダムの建設工事ばかりか周辺住民の生業である耕作活動にも甚大な被害を及ぼし、政治問題にも発展した。河川を遮断した流木はRM300 millionの市場価値に相当するという。

脚注: “Logjam caused by heavy logging at Sg Mengiong headwaters which will be submerged in 2026” (daily Dayak, August 27, 2021)

2010年10月にラジャン川ではこれをはるかに超える、流木などによる流水の堰き止めが起こっている。「一連の大規模な土砂崩れのため、おびただしい数の丸太や木材のがれき類がサラワク最大の河川であるラジャン川に流れ込み、川が 50 キロ以上にわたり完全に封鎖された」。このときは、多くの土砂崩壊の原因として、「WTK グループの子会社であるインターグローバル・エンパイア社に対して発行された伐採権 T/3476 の対象地区で起こった」ことが証明されている。

脚注: 「さぁ、森のない未来へ」(グローバル・ウィットネス, 2012年11月)

https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/library/hsbc-logging-briefing-japanese-update-final.pdf

今回(2020年8月)、カピット県(Kapit District)にあるいくつかの伐採企業による貯木場(log pond)を視察した。リンブナン・ヒジャウ(Rimbunan Hijau)の系列企業ジャヤ・ティアサ・ホールディングス(Jaya Tiasa Holdings)の貯木場には貯木木材は皆無、ローダーを折りたたんだログトラックが数台、放置されたままだった。また、バレー川に臨むタ・アン社のハリウッドキャンプ(Ta Ann Hariwood Camp)も同様に、搬出を待つ伐採木材はヤードのほんの片隅にあるだけだった。ただ、WTKのグループ企業Song Logging Companyが施業するPila-Mujong FMU(T/0518)にある貯木場からは原木を満載したログトラックが次々と出ていく光景を目にした。一緒に視察した地元のコミュニティリーダーの話によれば、トラックはどこかの加工工場ではなく、直接、港湾(積出港)に運ばれるのだろうということだった。

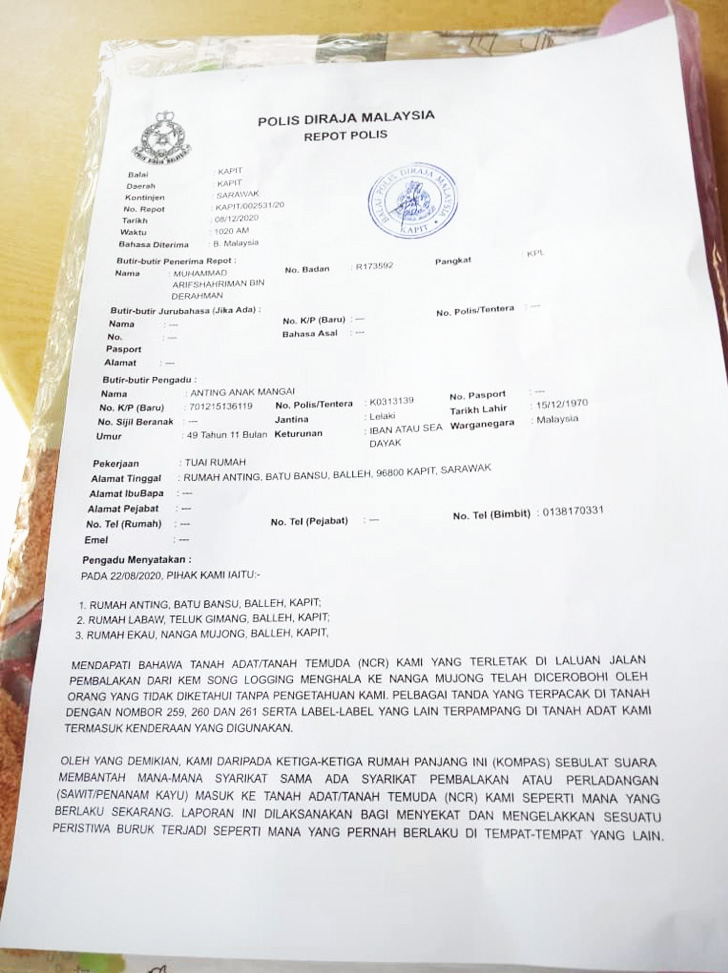

ロングハウスのトゥアイ・ルマー(tuai rumah, ロングハウスのリーダー)のアンティン・アナック・マンガイ(Anting Anak Mangai)氏はタ・アン・ペリタ・バレー(Ta Ann Pelita Baleh)によるアブラヤシ農園やSong Logging Company含むの伐採企業が先住慣習地の一方的な侵害を犯していることを深い憤りを抱いている。マンガイ氏は昨年、他の二人のリーダーとともにこれら企業のNCR地の占有被害を訴えて、警察に被害届(ポリスレポート)を、州林業局、マレーシア政府内の認証機関SIRIM QASには是正を含めた調査依頼の請願をおこなった。

タ・アン・ペリタ・バレーは15万ヘクタール近くの巨大なアブラヤシ農園を運営している。周囲には同じタ・アンの系列下にあるグループ企業が伐採コンセションを持っている。ちなみに、このタアン・ペリタ・バレーについては、2016年から2018年にかけて合わせておよそ3,000ヘクタール自然林の伐採をおこなったことが報告されている。

脚注: “Procter & Gamble’s Deforestation Exposure May Affect Reputation” (Chain Reaction Research, November 2019)

バラム河上流域(Ulu Baram)

バラム河上流域にあるトゥトー川の支流、クブアン河とプアック河に挟まれた場所に32,023 ヘクタールの「クブアン-プアック森林管理区(Kubaan-Puak FMU)」がある。サラワク林業公社(Sarawak Forestry Corporation)は2012年、WWFマレーシアとともにHCVF評価を実施した。このFMU( T/0342)は2007年にボーリン社(Borlin Sdn Bhd)からタ・アンが買収したのち、伐採施業は止まり現在にいたるまでスリープ状態にある。タ・アンはビッグ6の中でもとくにFSC森林認証の取得に意欲を示している伐採企業といわれる。このあたり一帯の森は、多くのプナン人コミュニティがイノシシなどの狩猟や野生サゴの採取で利用してきたエリアである。コミュニティのひとつ、バ・プアック(Ba Puak)はかれらにとってかけがえのない資源が企業の伐採によって枯渇することを恐れて、サラワク林業公社に対して先住慣習地内の伐採受入れを明確に拒否した。

脚注: Per: Tuntutan kami sebagai orang tempatan dan pemilik Tanah Adat Bumiputra di mana kubaan Puak FMU dilesenkan kepada Ta Ann Group (Borlin Sdn Bhd) (Kanpong Long Selulung, Sungai Puak, Tutoh, Baram, Sarawak, February 18, 2012)

https://tasmaniantimes.com/wp-content/uploads/attachments/penan_taann.pdf

タ・アン社は2005年に豪州タスマニアに進出して、合板の原料として州政府から天然林ユーカリの提供を受けている。タ・アン・タスマニア(Ta Ann Tasmania)の要望に応えようと、州の林業セクター、サスティナ ブル・ティンバー・タスマニア(Sustainable Timber Tasmania: STT)はFSC森林認証を取ることに躍起になっているが、これまでその試みは二度、挫折している。

タ・アン・タスマニアに木材を提供しているサスティナブル・ティンバー・タスマニアは森林管理のFSC認証を取得していない。認証を得ようとしたが、その伐採施業方法を理由に過去二度、失敗している。あらゆる環境保護グループがその認証申請に反対しているのは、サスティナブル・ティンバー・タスマニアが高い保護価値の諸要求を満たすことができずにいるからである。サスティナブル・ティンバー・タスマニアがおこなっている伐採施業では非常に重要なオールドグロス林や生物多様性を十分に保護できない。皆伐、ケーブルロギング、毎秋おこなわれる「再生焼き」と称する伐採跡地の無差別焼却はこの政府系企業体にとっていまだに、ルーティン化した施業方法なのである。STTによるこうしたお決まりの施業と切っても切り離せない環境・社会面にわたるいろんな問題は、もしSTTがFSCを取ろうものならFSCのブランドそのものが台無しになることを意味している。FSC取得の前に立ちはだかる数々の瑕疵として、サステ ィナブル・ティンバー・タスマニアは地域の伐採にあたってどの林地を伐採するかなど十分な情報をあたえておらず市民への関与が希薄で、かれらの地域管理計画には十分な市民参画が盛り込まれていないこと、また、科学者たちが用意した森林施業法(Forest Practices Code)の改定の適用を、森林管理区域内の木材生産を 制約するとして拒んだために、生物多様性をちゃんと保護することができないことなどが挙げられる。STTがこのまま森林奥地にまで林業道路を敷設し伐採をつづけるならばオールドグロス林の破壊と手付かずの森林の劣化はますます進むことになる。

JATAN「隠蔽された住宅建材」(2020年)

http://www.jatan.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Japanese-Report-Web.pdf

TATは2014年には州北部のスミストンに単板工場に加えて合板工場を併設した。ただ、南部のヒューオン地区にあった同社の単板工場は2019年1月に発生した大規模森林火災で損傷したのが原因で2020年11月に閉鎖を決定した。

脚注: “Ta Ann Close Huon Mill” (Tasmanian Times, November 12, 2020)

https://tasmaniantimes.com/2020/11/ta-ann-close-huon-mill/

野生のサゴはプナン人にとって貴重な炭水化物源である。しかし、森林の伐採によってサゴ林が急速に減ってきたため半定住を余儀なくされる人たちも多い。バ・プアックもそうした半定住化を選択したコミュニティである。最近、カヤン人から習得した焼畑移動耕作を自分たちではじめた。ただ、大きな懸念がある。周囲の森の多くは伐採企業のコンセッションが集中しいている場所のため、いつ追い出されてもおかしくない状況の中で耕作を続けいくしかない。じっさい、画像の場所はサムリン社(Samling)が持っている伐採コンセッション内にある。バ・プアックがプアック河のほとりを半定住の地と選ぶ際に、フィリピンに拠点を置くNon-Timber Forest Products Exchange Programmeという非木材林産物の利用を普及させる団体のマレーシア支部のメンバーからサポートを受け、森に生えていた野生サゴを河縁に移植した。数本のサゴは確実に成長し、バ・プアックの人たちにいまでも貴重なデンプン質を提供し続けている。

プナン人が伐採企業の中でもとくに恐れと憤りを抱いているのがシンヤン社である。画像は2015年8月にトゥトー川周辺のいくつかのプナン人コミュニティを訪問したときの写真である。シンヤン社がクバアンの伐採キャンプを引き上げる際に、地域のプナン人も使用していた橋脚だったが、故意に破壊して通れなくさせたという。今回の訪問でもシンヤン社の非人道的な破壊行為のために妊婦と産まれたばかりの赤ん坊が非業の死を余儀なくされた話を聞いた。クバアンの西側にあるLong Tahaというプナン人コミュニティの女性は陣痛が始まったところで救急車を要請した。しかし、橋がシンヤン社により壊されていたため救急車は女性の許にたどり着けず、女性と産まれたばかりの赤ん坊が路傍で落命したと聞いた。

クラビット人が多く住むロング・ララン(Long Lellang)という村を訪問するためにシンヤン社のパター・キャンプ(Patah Camp)の林道を四駆車で縦走する旅に出た。しかし大雨が降り続く天候のためか各所で大規模な土砂崩れが起こっていた。止む無く引き返したが、崩壊場所ではキャンプから送られた重機が一台補修にあたっていた。また、引き返す道すがら、キャンプのマネージャーを乗せた車に遭遇した。経営に関わる危機対応には非常に機敏なようだ。

タ・アンの豪州タスマニア進出をビジネスの「成功事例」として学んだのだろうか。シンヤン社も2018年に事業統合した西オーストラリア州の企業、パトリアーク・アンド・サンズ(Patriarch and Sons)社によってはタスマニア州北部のベルベイ(Bell Bay)で 回転式単板切削工場を稼働させ、天然林と植林による木材を加工する計画を発表した。パトリアーク・アンド・サンズ(パトリアーク・アンド・サンズ社は回転式単板切削工場で植林のユーカリ・ナイテンスと天然林による木材を加工し、最終のボード製品は東マレーシアのサラワク州でつくられた後、日本に輸出される。シンヤン社製のユーカリ単板による合板製品はすでに日本で販売されいるはずである。

シンヤン社LPF018

カピット省のブラガ(Belaga)にあるロング・ジェイクを訪問したのは2015年8月だった。ブラガ川上流域には西プナンと呼ばれるプナン人が500名ほど暮らしているという。生業のすべてを狩猟・採集に頼るプナン人はここにはいない。ロング・ジェイク(Long Jaik)の村長マトゥ・トゥガン(Matu Tugang)氏は、シンヤン社が森をつぎつぎと伐採し、代わりにアブラヤシ農園が村の先住慣習地を一方的に侵食していく様を目の当たりにして強い憤りを抱えていた。現在、トゥガン氏たちが住んでいる家屋は伝統的なロングハウスではない。元々はシンヤン社の下請け企業が所有していた作業小屋だという。本来のロングハウスは車で5分ほどいったところにあった。当地に移ってきたのは前年のことだという。東南アジア随一の規模といわれる巨大ダムのバクン・ダムの建設のためにおよそ1万人が立ち退きを余儀なくされ、その多くはスンガイ・アサップ(Sungai Asap)の再定住地に転居した。トゥガン氏に対して州政府は再三にわたってスンガイ・アサップへの再定住を提案している。先祖から受け継いだ土地を棄てるわけにはいかないと、かれは拒否し続けている。このとき同行した活動家は政府が執拗に移転を求めているのはシンヤン社のためだろうと語った。政府の支援は皆無。かろうじて残った森から得られる食糧だけではとうていコミュニティを支えることはできない。じっさい飢えに瀕している家庭もあるという。ただ、いま一番に必要なものは何か、との問いにトゥガン氏は「教育」だと答えた。こどもたちが通う学校は車で2時間もかかるスンガイ・アサップにある。先祖の墓地を含む先住慣習地の8割がシンヤン社によって奪われたという。野生のサゴが少なくなってしまったこと嘆いていた。シンヤン社を相手に訴訟を起こした。2013年には道路封鎖の抗議をした。しかし、期待した結果はいまだ得られていない。

シンヤン社の持っている事業権はアブラヤシ農園開発のためのものではない。Licence For Planted Forests (LPF)という植林用の事業権である(シンヤン社のジェイク村周辺に持っているコンセッションはLPF 0018)。サラワク州林業局のホームページによれば、2019年6月時点でサラワクには43件のLPFが発行されている。その総面積は230万ヘクタール、うち植栽可能なエリアはおよそ半分という。LPFの場合、アカシアなどの早生樹種が植えられるが、事業権取得後にまず企業がはじめるのはアブラヤシの植栽である。植栽可能な面積のうち20パーセントは、初期投資の短期回収を約束してくれるアブラヤシを収穫が可能な25年間に限って植えてよいことになっている。

現地でよく耳にするのが、こうした仕組みを悪用してLPFを取得した企業は利益が確実に出るアブラヤシのエリアをどんどん拡張して、本来の植林樹種アカシア・マンギュームやファルカタは口実づくりのために申し訳程度に道路沿いに植えているという話である。サラワク州政府は自然林の資源枯渇が進む現状を改善するために、2020年までに植林面積を100万ヘクタールまで広げる計画を明らかにしたが、21年になっても42万ヘクタールに過ぎず、達成期限を2025年までと延長したという。

脚注: “Oil palm planting halt in Sarawak for timber firms” (The Star, January 18, 2021)

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2021/01/18/oil-palm-planting-halt-in-sarawak-for-timber-firms

ダブル・ダイナスティ・グループ(Double Dynasty Group)

ダブル・ダイナスティ・グループが所有するDDB Bawan Plantation Sdn Bhd。同グループの総帥イー・ミン・セン(Yee Ming Seng)の名前は、2019年5月に別のアブラヤシ農園開発による深甚なNCR侵害を告発するNGOなどの報道で取りざたされた。レディアント・ラグーン社(Radiant Lagoon Sdn Bhd)はユネスコの世界遺産に登録されているグヌン・ムル国立公園のすぐ西側に位置するプナン人とブラワン人(Berawan)がNCRを主張するエリアをふくむおよそ4,000ヘクタールの森を伐採した。イー・ミン・センは、数々の不正蓄財の疑惑が持たれているアブドル・タイブ・マハムド州知事の息子との関わりが指摘されている人物でもある

脚注:「泥炭湿地林帯の先住慣習地を根こそぎ破壊したサラワクのアブラヤシ農園企業」 (JATAN, 2019年11月21日)

http://www.jatan.org/archives/4958

“A Criminal Corruption Case Is Crying To Be Opened Against Taibs Over Mulu” (Sarawak Report, May 5, 2019)

https://www.sarawakreport.org/2019/05/a-criminal-corruption-case-is-crying-to-be-opened-against-taibs-over-mulu/

“How Much Did The ‘Sultans’ of Sarawak Receive In The Mulu Land Deal?” (Sarawak Report, May 6, 2019)

https://www.sarawakreport.org/2019/05/how-much-did-the-sultans-of-sarawak-receive-in-the-mulu-land-deal/

暫定的借地権 (Provisional Lease)を政府から付与された直後の2019年6月、DDB Bawanのブルードーザーがバワン河に面した先住慣習地を切り裂いていった。今回2年半ぶりに、トゥアイ・ルマーの一人、ジュティ氏の案内で同地を視察した。その規模の大きさにまず驚かされた。重機に掘削されたカナルから大量の泥水がバワン河に注ぎ込んでいる。3年ほど前には泥炭湿地林が繁茂していただろう湿地帯は急速な乾燥化に晒されていた。先住慣習地の深刻な侵害を訴えてジュティ氏含むロングハウスのリーダーたちは裁判を起こしたが高裁では敗訴。現在、弁護士を変えて控訴審の準備を進めている。

ダブル・ダイナスティはアブラヤシ農園のデベロッパーで、木材加工施設を持っていない。このエステートを造成するために伐出された大量の湿地林はどこに運ばれたのだろうか。

Sanabungのケースは敗訴。ブロケードはなくなった。ほかに、刑法の裁判が続くいている。

Sanabung, Aying and Augustine allegedly trespassed the compound of an oil palm plantation belonging to Ladang Tanjung Melano Tradewinds along Jalan Simunjan/Gedong in Simunjan around 1.55pm on last Dec 2.

https://www.theborneopost.com/2014/12/17/swk-125/

トレードウィンズ社(Tradewinds Plantation Berhad)

サラワク州サマラハン省シムンジャン郡のイバン人コミュニティがアブラヤシ農園企業の開発から先祖伝来の土地を取り返し、そして守るための闘いを粘り強く繰り広げている。2018年3月末、住民組織が一糸乱れぬ結束力でブロケードという実力行動を継続していることをサラワク・ダヤック・イバン協会(Sarawak Dayak Iban Association: SADIA)の事務所で聞き、メンバーの案内で当地を訪問した。7世代目に当たるというイバン人の三つのコミュニティ — シケンデュ(Kampung Sekendu)、リンカウ(Kampung Sungai Lingkau)、メランジュク(Kampung Melanjuk) — が、代々受け継いできた先住慣習地に対してアブラヤシによるプランテーション開発を進める重機の侵入を阻止するために道路封鎖(ブロケード)の闘争をはじめたのは2009年5月。現在の封鎖地は2018年1月20日にスタートさせたという。三村合わせて総勢100近くの世帯が参加している。グループによる交代制を取って連日、24時間の監視を続けている。

トレードウィンズという農園開発企業は三集落が保有するおよそ5,000haの先住慣習地を破壊し、すでにうち2,000haでは造成しアブラヤシの苗木を植えるなどの準備を進めている。また隣接の約900haで、タブン・ハジ・プランテーションズ(Tabung Haji Plantations)社は暫定的借地権の発効を政府から得ている。三つの村の近くにはBatang Sadongの支流、シムンジャン川が流れる。彼らのパイナップルなどを植えた果実園やゴム林、水田は泥炭湿地帯の一角にあった。ただ、いまでは周囲は企業が掘削したカナル(人工水路)が縦横に走り、かつての肥沃な土壌は乾燥化が急速に進んでいる。大雨が襲うと伐倒された樹木の残骸などによるデブリが障壁となって逃げ場を失った雨水が洪水の猛威を奮い、大切な農作物に大きなダメージを与えているという。村のロングハウスが並ぶ居住エリアや各村の墓地はいまのとろ破壊から逃れている。ブロケードを主導するサナブング・サンパイ(Sanabung Sampai)氏に話を聞いた。企業から送られたエージェントの訪問を受ける。一時金と引き換えに土地の権利の譲渡を迫ってくるという。開発に反対するコミュニティを内部から分断させるために農園企業が使う常套手段の一つだ。彼は語気を強めて言う。「一度この土地を手放してしまえば、将来世代に何も残せなくなる。これから生まれてくる子供たちのための闘いでもあるんだ」。

半島に拠点を持つトレードウィンズ社はマレーシア有数の巨大アグリビジネス企業のひとつに数えられている。サラワク州には1996年から進出し、暫定的借地権の発効を受けている既存企業の吸収合併を通して、サマラハン省からリンバン省にかけて延べ9万haの農園を所有している。その規模はサラワク州で農園を経営する半島系アブラヤシ企業の中で最大という。農園の多くは泥炭湿地帯に存在している。一方、タブン・ハジ・プランテーションズは1972年に設立されたマレーシアのパーム油生産の巨大企業。インドネシア・リアウ州に保有している用地20万ヘクタールの大部分は泥炭湿地帯の中に位置している。マレーシアでは半島、サラワク州、サバ州合わせて37の農園、延べ9.1万haの用地を所有している。RSPOのメンバー企業だが、認証自体に触手を伸ばしていない。

先住慣習地はたびたび企業の侵入、農地の破壊による被害を受けている。これまでに数回、警察にレポートを提出しているが、警察が現場に来て具体的な対策を取ったことはない。一方で、企業の申し立てを理由に彼らが犯罪者に仕立て上げられるケースは少なくない。2012年12月にサナブング氏ら運動のリーダー格三名が、トレードウィンズ社が所有するアブラヤシの果実を盗んだとの告発によって警察に逮捕された事件は法廷に持ち込まれた。敗訴が言い渡されたものの容疑を否定する住民たちはNCRを守るための法廷闘争と位置づけて翌年、控訴審に提訴した。

脚注: “Seven farmers claim trial to charges” (Borneo Post, December 14, 2014)

https://www.theborneopost.com/2014/12/17/swk-125/

先住慣習権(Native Customary Rights: NCR)

歴史的に支配権力によって資源や土地、文化を奪われてきた日本のアイヌの人々については、2008年6月に国会の本会議において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が可決され、かれらの先住性が公式に認められた。しかし、土地権をふくむ先住権は依然として奪われたままである。一方、サラワクの先住民の場合、かれらの先住慣習権(Native Customary Rights: NCR)はマレーシア憲法第5条が定める生存権を構成するものとして保護されている。

脚注: LEGAL PERSPECTIVES ON NATIVE CUSTOMARY LAND RIGHTS IN SARAWAK (2008)

https://www.suhakam.org.my/wp-content/uploads/2013/12/Legal-Perspectives.pdf

「先住慣習地」は、1958年1月1日に施行された「サラワク土地法(Sarawak Land Code)」によって、NCRがこの施行日より以前に合法的に成立している土地として規定がなされている。「土地法」第5条第1・2項で先住慣習地の新たな設定が可能と明記されているが、じっさいは、新たな先住慣習地の許可はほとんど認められていない。

イバン(Iban)人は一般に、自分たちの「領土」を「プマカイ・ムノア(pemakai menua)」、その「領土」の中にある手つかずの保護林を「プラウ・ガラウ(Pulau Galau)」、長屋式の住居ロングハウスを建て、墓地をつくり、コメを収穫したり、果樹を育てたりするエリアを「トゥムダ(temuda)」、そして特別に墓地のためだけにつかわれる土地を「ペンダム(pedam)」と呼んでいる。

脚注: 金沢謙太郎著『熱帯雨林のポリティカル・エコロジー: 先住民・資源・グローバリゼーション』(昭和堂, 2012)

脚注: 弁護士サイモン・シア(Simon Siah)氏 のプレゼンテーション

2016年12月、マレーシア連邦裁判所は、イバン人のリーダーに対して「プマカイ・ムノア」「プラウ・ガラウ」には法的な効力がないことからNCRを主張する権利を否定する裁定を下した。トゥアイ・ルマー・サンダー(Tuai Rumah Sandah)のケースとして知られる裁定である。以降、この判決はサラワクの先住民社会に重い桎梏としてのしかかっている。

ただこの連邦裁判所の判決の後、サラワクでは「土地法」改正の機運が盛り上がり、2018年にはこれが「2018年修正土地法(Land Code (Amendment) 2018)」の制定につながった。その第6条Aにおいて州政府は領地としての「プマカイ・ムノア」を認めている。しかし、法律が改正された後も、上述のように州政府はアブラヤシ農園のコンセッションを発行し続けている。そしていまだに、事業権を得た企業は多くの場合、先住民をふくむ地域の住民になんら情報提供も相談もなしにかれらが慣習的に利用してきた森にブルードーザーを投入し続けている。背後に権力を擁する開発企業による土地支配に終わりは見えていない。「政府は口先では先住民の慣習地権利の保護と評価を述べているが、政府機関がじっさいにやっている振る舞いを見れば、それがウソだとわかる」(バル・ビアン弁護士)

脚注: “Selangau MP: Federal Court’s decision to dismiss NCR land appeal ‘dangerous, worrying’” (malaysiamail.com, November 26 2021)

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/11/26/selangau-mp-federal-courts-decision-to-dismiss-ncr-land-appeal-dangerous-wo/2023968

4. インドネシア・西カリマンタン篇

インドネシア(西カリマンタン)

インドネシア・西カリマンタンを流れる、同国最長と言われるカプアス河の河口付近、ポンティアナックの郊外には、アラス・クスマ(Alas Kusuma)をはじめ木材企業の加工工場が集まっている。中・上流域から大量のメランティを積んだバージがカプアス河を航行する姿を目にするのは珍しくない。最近ではこれに加えて、木材運搬船の多くは植林のアカシアやユーカリを積んで、ポンティアナックでその積荷をおろすことなく、スマトラ島のリアウやジャワ島のスマラン、スラバヤの港湾に直接、向かっている。

カプアス河を河口からスピードボートで遡ること5時間、支流に面したL村が存在する。この村を拠点にパルプ用の産業植林コンセッションを視察した。西カリマンタン州北部のケタパン(Ketapang)、北カヨン(North Kayong)、クブ・ラヤ(Kubu Raya)の三つの県が隣接するエリアには、PT. Mayawana Persada(マヤワナ・ペルサダ社、以下MP)、PT. Mayangkara Tanaman Industri (マヤンカラ・タナマン・インダストリ社、以下MTI)、PT. Asia Tani Persada(アシア・タニ・プルサダ社、以下ATP)といった三つのHTIコンセッション(産業造林事業許可)の発効を受けた企業が施業をおこなっている。

住友林業とアラス・クスマ

住友林業はアラス・クスマ(Alas Kusuma)グループとのあいだで合板製品の需給以外にも西カリマンタンでの大規模植林事業で強固なビジネス連携を築いてきた。植林事業では、PT. Sari Bumi Kusuma(サリ・ブミ・クスマ社、以下SBK)との合弁事業でPT. Wana Subur Lestari(ワナ・スブール・レスタリ社、以下WSL)を設立し、2010年からおよそ4万ヘクタールの植林地造成を開始した。2020年12月にはWSL/MTI社による植林事業に加えて、両社のコンセッションの間に位置するPT. Kubu Mulia Forestry(クブ・ムリア・フォレストリ社)の事業権をも取得。これによって、住友林業の西カリマンタンにおける「管理面積は約155千haに拡大され、山手線内側の約25倍相当の面積」となった。管理面積拡大の理由の一つに、オランウータン、テナガザルなどを保護するための「棲み処と移動のための回廊」の確保を挙げている。また、こうした植林事業を将来的に28万ヘクタールまで拡大する計画があることを2009年10月にリリースしている。

脚注: 住友林業ニュースリリース「インドネシアのカリマンタン島で植林事業拡充」

https://sfc.jp/information/news/2020/2020-12-09-02.html

住友林業「【参考資料】コンサーベーション・ネットワークで育む自然資本」

https://sfc.jp/information/news/20201209_02_02.pdf

住友林業「2009年10月29日 インドネシアで大規模産業植林事業開始について」

https://sfc.jp/information/news/2009/pdf/2009-10-29.pdf

MTIが政府から発効を受けているHTI(産業造林コンセッション)は以下の二つである。

・SK. 480/MENHUT-II/2009 (74,870 ha)

・SK. 227/MENHUT-II/2006 (29,755 ha)

天然林択伐用のコンセッションが与えられた時代には「違法な森林伐採や焼き畑が繰り返されたため森林の荒廃化が進んでしまった」といわれる。SK. 480のうち7割強は泥炭湿地が分布している。

脚注: “Sumitomo Forestry Group — involved in pulping peat forests in Indonesian Borneo” (Greenomics, January 15 2013)

インドネシア有数の巨大木材コンツェルン、アラス・クスマ傘下のMP社はこのあたり一帯に13.7万ヘクタールのコンセッションを持つ。AidEnvironmentによれば、MP社は近年、オランウータンの生息地や高い保護価値を持つ森林(HCV forest)を含むおよそ6千ヘクタールの自然林を伐採したという。また、西カリマンタンと中央カリマンタンに合わせて45.5万ヘクタールの天然林択伐用のコンセッションを持つSBK社とPT. Suka Jaya Makmur(スカ・ジャヤ・マクムル社、以下SJM)を含むアラス・クスマの系列企業は、2020年の最初の三四半期に日本の住友林業に1万500トン、伊藤忠建材に9,200トンの合板を売却した。

また、インドネシアの輸出統計にもとづいたデータによれば、MTIの24パーセントの株を所有するPT. Harjohn TimberというAlasu Kusuma系列の木材企業は、住友林業のほかに、ユアサ木材、伊藤忠建材、オムニツダ、ノダ、ダイケン、SMB建材に合板を納入している。

脚注: “The need for cross-commodity no-deforestation policies by the world’s palm oil buyers” (AidEnvironment, 2021)

https://www.aidenvironment.org/wp-content/uploads/2021/08/The-need-for-cross-commodity-no-deforestation-policies-by-Aidenvironment.pdf

取材した情報サイトのMongabay.comに対して、住友林業のサステナビリティ推進部長は、同社が購入しているアラス・クスマの合板の多く(7割)はFSC認証を取得しているSBK社とSJM社のコンセッションから由来するもので、残りのアラス・クスマ合板はFSC認証材として扱っていないと回答している。

脚注: “FSC-certified Indonesian logger may have cleared orangutan habitat: Report” (Mongabay.com, May 17 2021)

https://news.mongabay.com/2021/05/fsc-certified-logger-alas-kusuma-deforestation-orangutan-habitat-kalimantan/

インドネシアの南スマトラ州におよそ30万ヘクタールの植林事業権を持つ、丸紅傘下の ムシ・フータン・ペルサダ社(PT. Musi Hutan Persada)はこれまでに多くの土地紛争を先住民や地域住民の間で繰り広げてきた。とくに、2015年から2016年にかけて治安部隊の帯同をともなってMHPがおこなったチャワングリミール集落の強制収用は「コンセッション回復のために必要なアクション」をその理由に挙げていた。ただし、農地ばかりかイスラーム礼拝堂や学校などの公共施設、居住家屋(約200戸)にまでおよんだ破壊は、国連「国際人権章典」の支持をも含む優等な人権誓約を掲げる国際的企業として決して許容されてはならない非人道の行為である。

脚注: 「チャワン・グミリール集落の強制排除」(JATAN, 2017年02月12日)

http://www.jatan.org/archives/3818

「元チャワングミリール集落住民への代替地の提供等に関する公開質問状に丸紅が回答」(JATAN, 2022年04月24日)

http://www.jatan.org/archives/5748

一方、住友林業のMTI事業地では、同社で育種育苗などの仕事に携わる住民も多く、サラン・ブルン・ワレット(Sarang Burung Walet)をCSR活動の一環として提供されている集落もあった。林業道路沿いには住民が従事するアブラヤシの農園が大面積に広がり、中には苗木が植栽されたばかりの開墾地もあった。こうした「許容」は一見、現地政府から付与された事業権地の管理の不徹底を意味するかもしれない。

住友林業が大規模な植林事業をともにおこなっているアラス・クスマは天然林伐採の事業地面積としてインドネシア内で二番目に位置する巨大な木材企業グループである。系列企業の中にはFSC森林認証を持つ会社もある一方で、土地の収用をめぐって住民との紛争を抱える企業も存在する。「近年のランドグラブの背景において、国内および国境を越えた資本移動は、土地保有や土地を基盤とする生産の体系を最適な形態から遠ざけているとの懸念」(藤原ら 2015)があることも指摘されている。インドネシアという海外の地で15.5万ヘクタールの植林事業を展開する日本企業としては、泥炭地の水位管理や希少な野生動物のための生態系保全といったCSR活動以上に、土地利用の在り方や地域住民との共生に向けた活動についてもっと情報開示をはかっていく取り組みが必要とされるのではないだろうか。

脚注: 藤原敬大, サン・アフリ・アワン, 佐藤宣子「インドネシアの国有林地におけるランドグラブの現状: 木材林産物利用事業許可の分析」 林業経済研究 61.1 (2015): 63-74.

ATP社のアジア・パルプ・アンド・ペーパー(Asia Pulp & Paper: APP)のサプライヤーのひとつ。アカシアなどの木材はリアウ州のインダキアット工場に搬入されるが、パルプ工場を持たないア住友林業のMTI社と同社が8割の権益を持つWSL社もその植林木はロイヤル・ゴールデン・イーグル(RGE)グループの紙パルプ分野を担うエイプリル(Asia Pacific Resources International Limited: APRIL)社に売却されている。

脚注: LIST OF APRIL’S FIBER SUPPLY SOURCES (APRIL, May 31 2022)

https://sustainability.aprilasia.com/en/april-fiber-supply-source/

ただ、やはりパルプ工場を持たないアラス・クスマのMP社が植林木をどこに売却しているかは不明である。

ダヤック人

海外投融資のためのJICA調査報告書「インドネシア国西カリマンタン州植林・林産物加工事業協力準備調査」(2014年)によれば、

と、住友林業が将来的にMP社との合弁事業をする計画があることが示されている。

また、JICA報告書では、カリマンタンの先住民、ダヤック人について開発事業による重要なステークホルダーとの想定から、

・・・ MTI 事業地に居住する Dayak 族は本事業対象区域の先住民といえる。先住民に対しては、その社会の現状を様々な観点から評価し、先住民社会の存在価値が事業の実施によって損なわれないように配慮する必要がある

今後、事業の実施に向けた準備段階では、対象地域に居住する Dayak 族の社会に対して、IPP [Indigenous People’s Plan:先住民計画]作成の必要性も含めて配慮のあり方を具体的に検討する必要がある

具体的には、用地取得の手続きや住民研修・支援計画の策定プロセスを、Dayak 族の理解と協力を得ながら進めるための方針や方法が、事業運営のガイドラインのような形で示されることが望ましい

と、といったように事業者に対して、先住民の「特有の歴史や文化、伝統を尊重した事業展開」をはかるよう要求している。

MP社の土地収奪と森林破壊

ダヤック人は西カリマンタン州でもっとも多いエスニックグループを占めている(Wikipedia)。ただ、州都ポンティアックでは少数派であり、企業のコンセッションなどが分布する森林地帯や泥炭湿地のエリアに多く住むといわれる。じっさい、MTIに隣接するMPのコンセッション周辺では今回の短期の視察でも、ダヤック人コミュニティのあいだで土地収用に関わる軋轢が複数起こっていることが確認された。

脚注【参考】:

“ORANG SIMPAKNG, KABARMU SEKARANG” (Kalimantan Review, July 30 2022)

https://kalimantanreview.com/orang-simpakng-kabarmu-sekarang/

“Diduga Perusahaan HTI Rampas Hak Ulayat, Masyarakat Resah” (Silabusnews.com, August 26 2021)

https://www.silabusnews.com/diduga-perusahaan-hti-rampas-hak-ulayat-masyarakat-resah/

MP社はまた、過去に保護価値の高い森林(HCV forest)を伐採したとの報告もされている。

脚注: “Greenomics Mayawana-orangutan-HCV_(LowRes)”

https://www.greenomics.org/publications

これを裏付けるような証言として、シンパン・フル県(Kab. Simpang Hulu)のSekucing Kualaという村でMP社の請負トラックドライバーから聞いた話を紹介する。コンセッションの内部では天然林の伐採がおこなわれている。会社の貯木場(キャンプ)はコンセッション奥のオフィスに近くにある。そこから木材を積んだ多くのログトラックが搬出していく。行先は大径木の場合はカプアス川を経由して海に出てからスマトラのリアウに向かっているようだ。小径木を積んだトラックはアラス・クスマの加工工場に行く。

西カリマンタンでは1996年から翌年にかけて、ボルネオ島の先住民ダヤック人とトランスミグラシ(中央政府による移住政策)によって人口稠密なジャワ島から移ってきたマドゥーラ人とのあいだで熾烈な抗争が繰り広げられ多くの犠牲者が出た。トランスミグラシは、深刻なエスニック紛争の背景要因になったばかりでなく、カリマンタンの森林破壊を促す遠因とも考えられている。ダヤック人が先住慣習地を主張する土地の多くは、マドゥーラ人が雇用されている大規模プランテーションと重複することは珍しくない。西カリマンタンでは近年、ダヤック人のあいだで先住慣習地を取り戻す運動が活発化している。その背景として、2012年憲法裁判所決定第35号(Constitutional Court Decision Number 35 / PUU – X / 2012)を指摘する研究がある。

脚注: Warassih, Esmi, and Sulaiman Sulaiman. “Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19.2 (2017): 249-268.

2013年5月、インドネシアの憲法裁判所は先住民が代々受け継いできた慣習林について、住民の権利を保障する裁定を下した。慣習林を国有林に含めるとした1999年の第41号森林法を覆すものとして、この裁定は多くの先住民コミュニティや人権派の活動家たちに大きな期待を抱かせた。ただ、先住民族の慣習権が憲法で保護されているマレーシアとちがって、いまのところ関連する地方条例や政府規則の整備が進んでおらず、35号裁定がカリマンタンで先住慣習地の多くの認定につながる状況にはいたっていない。

国際労働機関(ILO)は1989年に、「先住民・種族民の生活様式は生き残らせるべきであり,生き残るであろう」との基本的概念を含む 先住民・種族民条約(第169号) を採択した。また最近では、「先住民の権利に関する国際連合宣言(Declaration on the Rights of Indigenous Peoples:UNDRIP)が、2007年の第61期国際連合総会において採択された。インドネシア政府はILO条約第169号を批准していない。

脚注: “The Situation of Human Rights of Indigenous Peoples in Indonesia” (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2017)

https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/09/INDONESIA_AMAN_AIPP_UPR_3rdCycle.pdf

5. 2022年アンケート調査の概要・調査対象企業

JATANでは、これまでにオーストラリアのキャンペーン団体であるマーケット・フォー・チェンジ(Markets for Change)と協力し、2016年、2017年、2018年、2020年の四度にわたりアンケート調査を実施し、日本のサラワク産木材取引を取り上げたレポートを発行した。過去のレポートでは、日本の市場で利用されている複合フローリング製品や基材用合板の原料供給地となるサラワクでの森林破壊と先住民族の権利侵害を食い止めるのに必要なアクションを企業に促してきた。

今回のアンケート調査では、マレーシア・サラワクだけでなくインドネシアも対象にふくめた。基本的な質問内容はこれまでのアンケート調査と同様であるが、今回あらたにNDPE(森林減少禁止、泥炭地開発の禁止、搾取の禁止)方針の作成およびその実施状況を問う項目をくわえた。このアンケート調査を通じて、日本の住宅産業のサプライチェーンに連なる企業の取り組み状況を可視化し、持続可能な木材原料の調達に向けた企業の取り組みを後押しすることが目的である。

評価方法

評価は各企業から寄せられた回答にもとづいている。その信憑性に対してJATANは責任を負わず、各企業からの回答については真実と見なしている。

前回のレポートでは、「環境」「環境および社会的影響」「社会的影響」「調達要件の範囲」「サラワク」の5つのカテゴリに分けて評価したが、今回のレポートでは、「調達方針の策定」「調達方針の実施」の2つに変更した。ただ、基本的には環境・社会的影響について調達方針に明記されているかどうか、またこれらを実施しているかどうかを評価している点では同様である。また、環境・社会的影響に関していくつかあった項目をそれぞれNDPE方針の各項目(森林減少の禁止、泥炭地開発の禁止、強制労働・児童労働の禁止、地域住民・先住民族の権利尊重)にもとづき判断している。このように、2019年のレポートから評価基準・評価項目に変更があるため、純粋に過去の評価と比較できないことをご了承いただきたい。

調査対象企業

2022年のアンケート調査では、日本の住宅産業のサプライチェーンに連なる65社にアンケートを送付した。このうち21社から回答を得られた。

一社については返事があったものの、「社内の内情に関する質問には回答できません」という理由で無回答であった。それ以外の約3分の2にあたる企業は無回答であった。

アンケートに回答した21社については、これらの企業がリーダーシップを示していると評価している。調達方針を外部レビューのために開示することは、森林問題への取り組みに関して諸外国に遅れをとっている日本において大きなステップであるが、責任ある倫理基準を達成し、消費者や金融機関の信頼を得るために透明性の確保は必要不可欠である。

それぞれの企業の回答状況は以下の通りである。

6. 調達方針の評価

評価基準

7. 提言

2020年発行のレポート「隠蔽された住宅建材」で書いた「提言」に若干の修正を加えた「提言」を以下に記す。

提言1:コンクリート型枠用合板および合板フローリング製品をふくむ合板製品のサプライチェーンに連なる建設および住宅産業界の各企業、および熱帯材合板を輸入し、使用する各企業は、

• 製品が合法、持続可能なものであり、汚職、人権侵害に関与していないことが独立した第三者により確認されるまで、サワラクおよびインドネシアからの木材調達を停止すること

• 購入している木材製品が汚職、違法伐採、人権侵害、環境劣化に関与しないように、サプライチェーンにおける着実なデューデリジェンス分析を実施し、確認できないような場合は即座に調達を停止すること。

提言2:関心のある市民と消費者はいまこそ、自然の宝庫、人権、伝統的な暮らしと生業が永遠に失われないよう企業の変化を促す行動に参加すること。

提言3:建設業界、住宅産業が連ねているサプライチェーンに関与している企業への投資家は、他の先進国で実践されているような高い調達基準を、関係する投資先企業が採用するよう働きかけること。

そうすることで投資家は、現在の容認しがたい状況の改善に貢献でき、ひいては、投資家自身の環境的、社会的基準についての投資活動のレピュテーションを危機にさらすのを避けることができる。また、同レポートに掲載した「重要な問題」も、いぜん業界が取り組むべき課題であると考える。その詳細は「隠蔽された住宅建材」44ページを参照されたい。

※本レポートは「パタゴニア環境助成金プログラム」の助成を受けて制作しました。

JATANトップページへ戻る